每日經濟新聞 2018-05-12 22:02:28

去杠桿和嚴監管的背景下,不少企業的資金鏈緊繃,以民企為代表的相對弱勢企業持續受到沖擊,密集爆發違約事件。數據顯示,今年以來有17只信用債違約,涉及金額接近150億元。頻繁爆發的債務違約影響到債券基金的業績。截至5月10日盤后數據,全市場已有144只債基凈值在年內出現下跌,共有22只債基年內凈值跌幅超5%,有4只年內凈值跌幅超10%,中融融豐純債和華商穩固添利的凈值跌幅超20%。

每經編輯 何小桃

去杠桿和嚴監管的背景下,不少企業的資金鏈緊繃,以民企為代表的相對弱勢企業持續受到沖擊,密集爆發違約事件。數據顯示,今年以來有17只信用債違約,涉及金額接近150億元。

債券市場雷聲不斷,不少機構中招,甚至有機構大面積踩雷,債券基金跌出了股票的感覺,投資人財富大縮水。

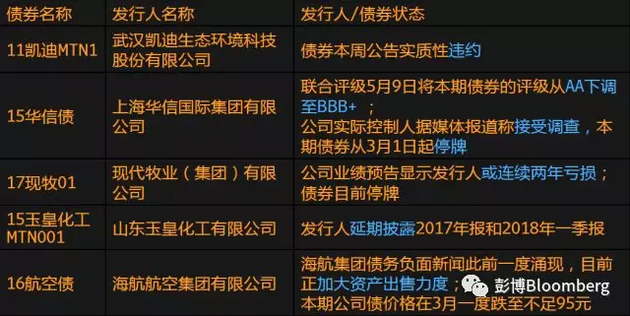

據券商中國報道,2018年以來,已有17只債券發生違約,涉及10家公司,包括凱迪生態、四川煤炭、大連機床、丹東港、億陽集團、中城建、神霧環保、富貴鳥、春和集團、中安消等10家公司,涉及債券余額145.64億元。

頻繁爆發的債務違約影響到債券基金的業績。截至5月10日盤后數據,全市場已有144只債基凈值在年內出現下跌,共有22只債基年內凈值跌幅超5%,有4只年內凈值跌幅超10%,中融融豐純債和華商穩固添利的凈值跌幅超20%。

▲圖片來源:券商中國

▲圖片來源:券商中國

截至目前,中融融豐純債基金表現倒數第一,中融融豐純債A年內凈值下跌47.96%,當前凈值為0.5元,中融融豐純債C年內跌幅達47.26%,當前凈值為0.59元。中融融豐純債基金折戟,主要是因為踩雷“14富貴鳥”。

緊跟在中融融豐純債基金之后,華商基金包攬了跌幅前五名中的其余四個席位。而華商基金旗下華商雙債豐利債券基金更是因為五大重倉債券中四只正面臨信用風險事件,令人大跌眼鏡。

具體來看,華商雙債豐利債券A截至2018年一季度末,前五名債券投資明細中,就包括了“15華信債”和“11凱迪MTN1”兩顆大地雷,占基金資產凈值的比例分別達到24.18%、6.49%。其中,“15華信債”因實控人風波已于3月1日停牌,不過在停牌前就已經大跌32.65%。而“11凱迪MTN1”則因無法足額支付中期票據本金及利息,已構成違約。

▲圖片來源:彭博

▲圖片來源:彭博

另外在華商雙債豐利債券A前五大債券持倉中,除了這兩只債券,還有“17現牧01”、“16航空債”和“15玉皇化工MTN001”。其中“17現牧01”的發行人現代牧業(集團)有限公司已經連續兩年出現虧損,目前該債券也處于停牌狀態,而“15玉皇化工MTN001”的發行人山東玉皇化工有限公司已公告延期披露2017年年報和2018年一季報。

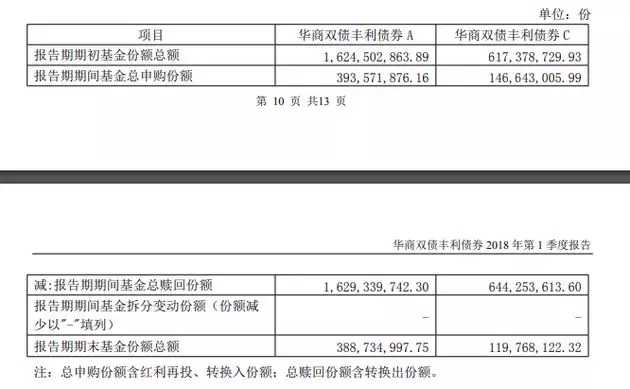

值得關注的是,華商雙債豐利債券A份額和C份額在今年年初時還分別有16.25億份和6.17億份,但是在一季度期間,這兩類份額份額被贖回的總份額達到16.29億份和6.44億份。

彭博匯總數據顯示,截至5月9日,華商雙債豐利債券基金年迄今總回報約為-12%,在中國境內超過1100多只債券型基金中排名倒數第四。而早在2015年,這只基金還曾以近33%年凈值增長傲視群雄。

截至一季度末,基金的資產凈值從去年底的約29億元人民幣縮水至約6億元人民幣,下降近8成。

另外,財匯大數據終端顯示,截至5月10日,華商旗下的華商穩固添利債券A今年以來的收益為-22.60%;華商信用增強債券A今年以來收益為-16.76%。這兩只基金今年以來的回撤幅度甚至超過了華商雙債豐利債券A。

為什么會出現如此大面積的債券違約?

中信證券債券研究首席分析師明明認為,各家主體違約前夕的導火索與根源皆不相同,但是共性的宏觀原因不可小覷:

(1)成本的轉嫁與景氣的博弈:歸功于產成品價格的大幅度上漲,上游火熱的景氣對于下游當前更多的不是傳導而是博弈,中下游企業面臨著成本端漲價的壓力;

(2)銀行邊際支持的降低:近兩年銀行的縮表進程中,更傾向于大型國企、央企單位,各部門資產投向統一的授信更是弱化了表外對民營企業的資金支持;

(3)信用債市場高收益配置盤的缺位:銀行體系資金顫變,信用債配置需求萎縮,3月份總量回暖更加凸顯了結構上仍然惡化,火爆的一級市場更多的是金融債、高等級信用債的盛宴,對于中低等級的產業債與城投債品種,一級發行面臨鮮有人看的情形。

▲圖片來源:視覺中國

▲圖片來源:視覺中國

21世紀經濟報道稱,由于目前已經出現違約的發行人主體有70%都是民營企業,這讓市場對民營企業債更加謹慎,接二連三的“打擊”會否讓機構配置時出現民企“一刀切”的情況也成為機構間熱點話題。

聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖分析稱,以中證民企成分為代表的民營企業的籌資現金流凈額,在2018年一季度,出現了近幾年來的首次下降。企業面臨的外部融資環境已經非常嚴峻。

▲圖片來源:聯訊證券

▲圖片來源:聯訊證券

那么,在違約潮下投資者如何守住自己的錢包?

李奇霖表示,對投資者而言,票息策略要慎重,除典型的現金流與盈利能力不佳的企業外,還需特別防范缺乏核心競爭力、自身主營業務不精、高負債率、盲目追求規模的企業。

對企業而言,發揮工匠精神,提升自己的核心競爭力,做大做強自己的主業將是未來唯一的出路。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP