每日經濟新聞 2019-12-13 11:11:28

確診為布病后,袁峰在治療間隙積極為自己的職業病鑒定和工傷鑒定奔走。“現在我走路,全天累計走四五千步的話,就覺得特別難受,就疼。”他向《每日經濟新聞》記者出示了一連幾份雙腿膝關節檢查報告單。

每經記者 滑昂 陳星 每經編輯 陳俊杰

“‘血清學呈陽性不等于布病(布魯氏菌病)確診’,我認為這句話是錯誤的。”12月11日晚上,袁峰(化名)接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時這樣表示,聽筒另一端的他,在提到“錯誤”時有些起伏和隱藏的情緒。

袁峰原來在一家牧場設備處工作,兩年前出現多日持續低燒后被確診為布病,此前同部門的另一位電工也被確診。袁峰并不認為這是個案,以前在牧場直接接觸動物的同事中就有很多人“中過招”。

盡管并非一名醫務工作者,但袁峰早已“久病成醫”。最近中國農業科學院蘭州獸醫研究所(以下簡稱“蘭州獸研所”)多名師生出現布魯氏菌隱性感染事件,袁峰的思緒再一次被牽動,“同病相憐”的他對事件進展保持密切關注,并針對近期新聞報道中一位專家的觀點提出質疑。

事實上,布病在我國并非罕見,我國傳染病防治法將其列為乙類傳染病。據國家衛健委官網信息,今年1-10月我國共報告布病發病40743例,死亡1例,高危人群正是像袁峰這樣的畜牧行業人員。

在確診為布病后,袁峰輾轉北京、呼和浩特、哈爾濱等地多家醫院治療,目前血清學已經轉為陰性,但布病導致的關節炎等并發癥卻在持續影響著他的生活。“沒告訴孩子,我在家碗筷都是自己的,不讓他們用我的”。

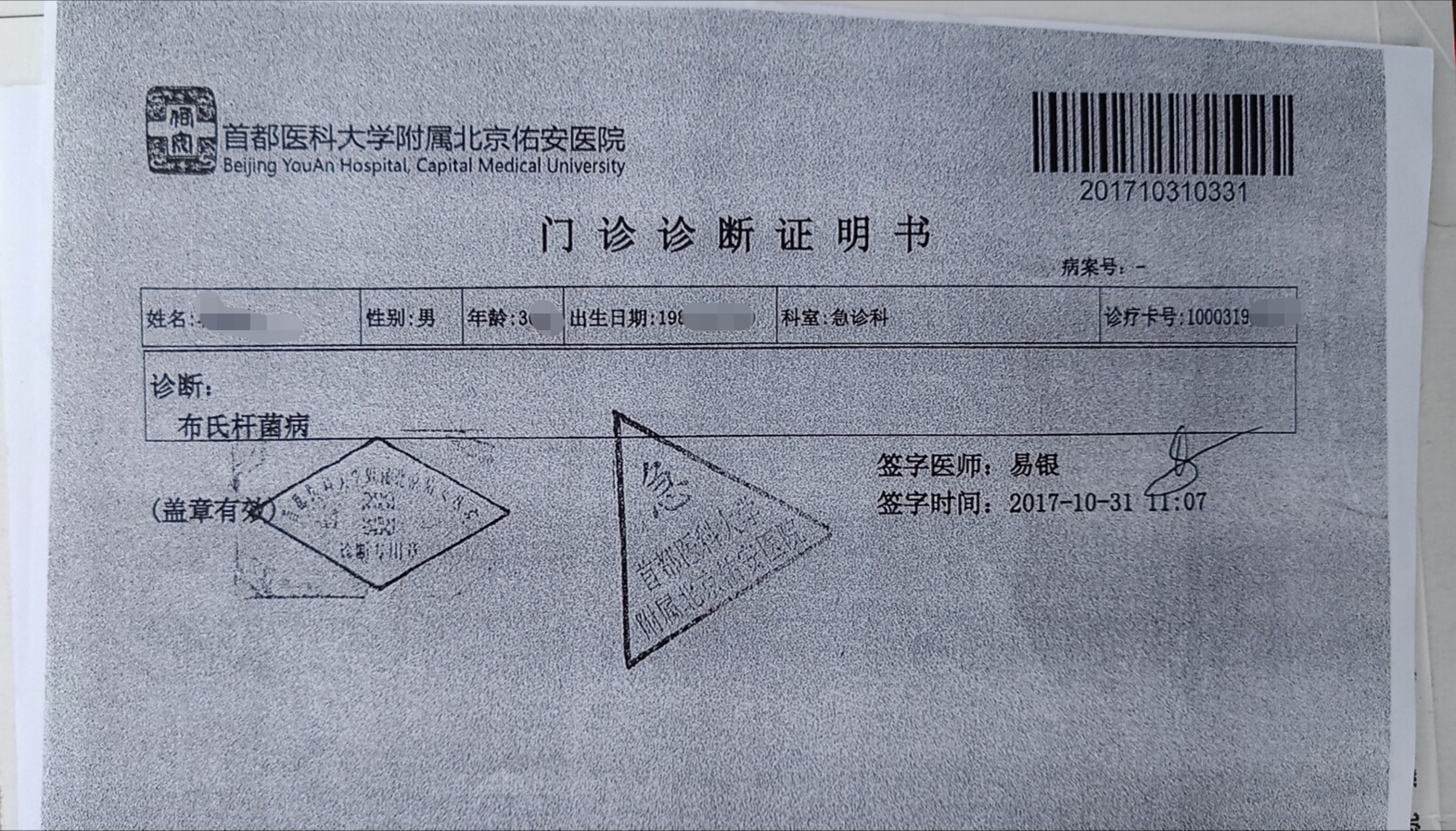

袁峰被北京佑安醫院診斷為布氏桿菌病 受訪者供圖

今年5月,袁峰拿到了北京市密云區勞動能力鑒定委員會出具的《勞動能力鑒定、確認結論通知書》,“職業性布魯氏菌病(慢性期),布氏桿菌關節炎,右膝重度骨性關節炎……”,達到職工工傷與職業病致殘等級標準拾級。

袁峰已經無法描述他拿到這份結論通知書的心情,此時距他第一次懷疑自己感染布魯氏菌已經過去了兩年多。“我記得非常清楚,是(2017年)2月13號的那一周,周二的時候就感覺發燒,一到晚上就覺得腰疼,關節疼。”袁峰趕緊向此前一位已經確診患布病的同事詢問這種疾病的早期癥狀,并前往最近的醫院體檢。

袁峰記得,一同去體檢的還有他的三名同事。四人中,另外三人未檢出異常當天便返回牧場,只有袁峰被專門送到了首都醫科大學附屬北京佑安醫院,他被懷疑感染了布魯氏菌。

“到佑安(醫院)走的急診,給我查了一圈,別的都沒問題,就這個(布氏桿菌虎紅凝集試驗)結果得等一周,然后我就想,壞了!”袁峰回到牧場,經熟人推薦,立即又前往呼和浩特市第二醫院就診。

在呼和浩特市第二醫院,袁峰被確診為布病急性感染且正處于急性發作期,隨即被安排入院治療。

四川省某三甲醫院感染科主任對《每日經濟新聞》記者表示,布病的病原一共有6個菌種19個生物型。其中羊菌種菌的致病性和危害性是排在第一位的,臨床數據上由羊菌種菌引起的布魯氏菌病占比應該是在70%左右。

袁峰工作的農場只有奶牛,但這是另一種易攜帶布魯氏菌的動物。回想自己感染的原因,袁峰仍感到十分疑惑。他作為部門負責人,平日里并不會直接接觸奶牛,唯有在2016年8月的一段時間,袁峰小腿受傷,帶著一條五六厘米的傷口每天仍在巡視設備。“穿的是長褲,當時我真不知道,真沒想這么多”。

公開的醫學資料顯示,布魯氏菌可以通過體表皮膚黏膜、消化道、呼吸道侵入機體。其中經皮膚黏膜(含眼結膜)直接接觸感染,常發生于人在處理病畜難產、流產和正常產;檢查牲畜;飼養放牧病畜,以及直接或間接接觸被病畜分泌物、排泄物污染的水、土、材料、棚圈、工具用品等場合。

此外,上述三甲醫院感染科主任也表示,被布魯氏菌污染的動物皮毛、水、塵埃等都有可能成為傳播媒介。

而人感染布病的途徑與職業、飲食和生活習慣有關。正因如此,布病長期以來也被列入我國職業病范圍。依據有原國家衛計委、人社部等單位于2013年發布的《職業病分類和目錄》,布病屬于職業性傳染病,與炭疽、森林腦炎等疾病并列。

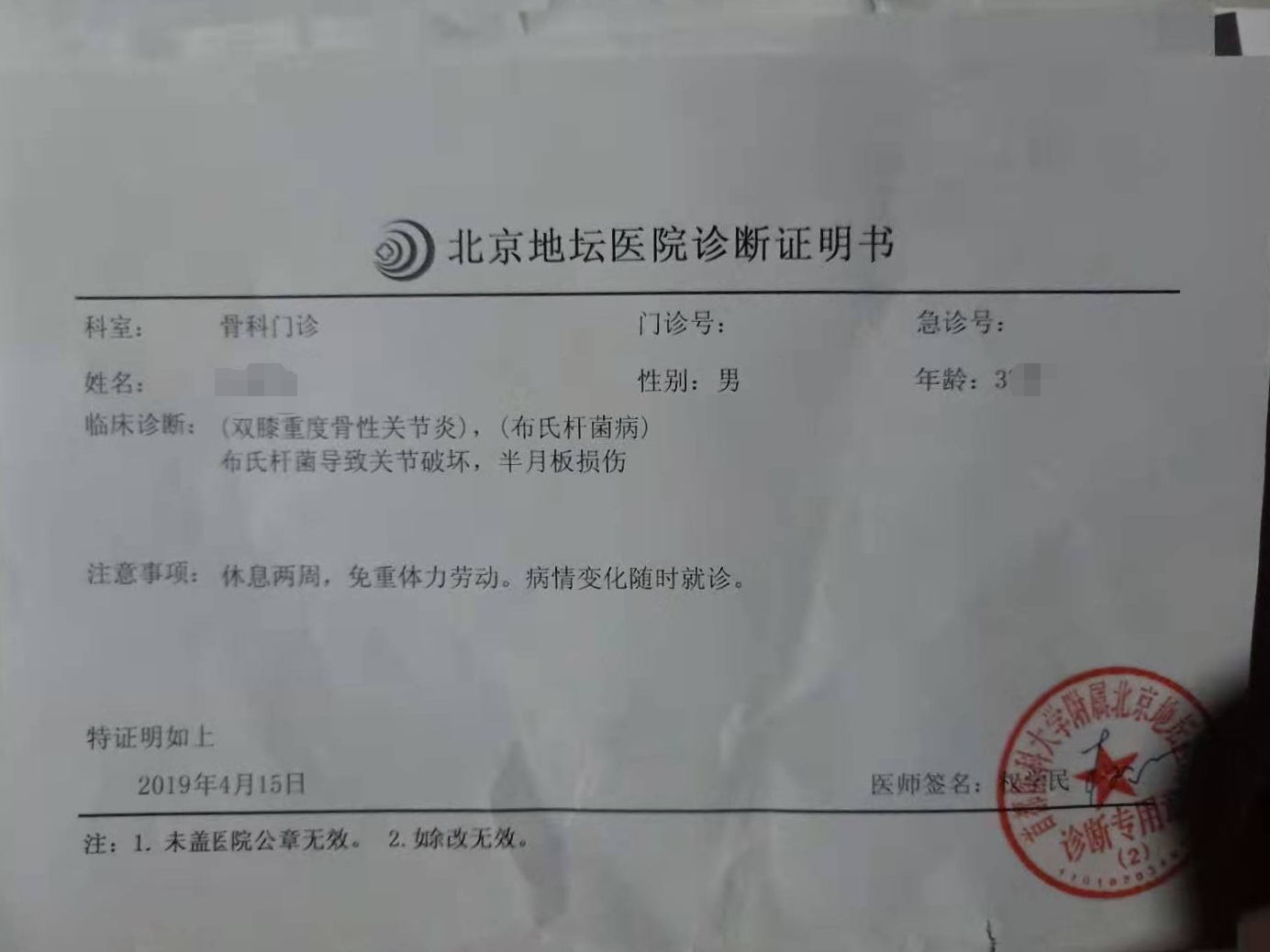

袁峰被北京地壇醫院診斷為布氏桿菌導致關節破壞,半月板損傷 受訪者供圖

據國家衛健委官網信息,今年1-10月我國共報告布病發病40743例,死亡1例。整體而言,布病并不是一類易致死的傳染病。其急性期表現通常為發熱,多汗和頭痛等癥狀,甚至與一般感冒差異都不明顯。中國疾病預防控制中心官網信息顯示,布病潛伏期一般為l-3周,平均為2周,部分病例潛伏期更長。

但與上述公開信息相比,近期隨著蘭州獸研所多名師生出現布魯氏菌隱性感染,外界對這種疾病能夠造成的骨關節系統損傷,以及男性病例可伴有睪丸炎,女性病例可見卵巢炎等傷害更為擔憂。

袁峰的膝關節,也開始出現問題。

確診為布病后,袁峰在治療間隙積極為自己的職業病鑒定和工傷鑒定奔走。“現在我走路,全天累計走四五千步的話,就覺得特別難受,就疼。”他向《每日經濟新聞》記者出示了一連幾份雙腿膝關節檢查報告單。

在一份首都醫科大學附屬北京地壇醫院的MR檢查報告單中,去年5月8日,袁峰的右膝關節“諸骨顯示良好,未見明顯異常信號灶。關節面軟骨顯示良好,未見明顯變薄或全層缺損改變……”,診斷所得為“右膝內側半月板體部高信號,考慮損傷(二度);少量積液”。

但今年3月,同一家醫院為袁峰所做的右膝MR檢查中,檢查所見已經變為“諸骨顯示良好,股骨內側髁關節軟骨較對側變薄,關節面下可見斑長片狀長T1長T2信號……”,診斷所得變為“右膝內側半月板體部偏向后角及外側半月板損傷;右側股骨內側髁關節下骨質水腫;右膝關節及髕骨上囊少量積液……”

不到一年的時間,袁峰的膝蓋健康情況每況愈下。他告訴《每日經濟新聞》記者,自己日常生活中膝蓋從未受過磕碰。

因為關節疼痛,袁峰不得不多次就醫,而隨著最初布病的發熱、肌肉疼痛等臨床表現逐漸消失,某三甲醫院傳染科專家已經開始建議他以后直接前往骨科就診,治療膝蓋。

“(現在)一直就在(骨科)拿藥,吃藥,但誰都知道這是治標不治本。”袁峰頗為無奈。

布病影響了袁峰的身體,也改變了他的生活。確診布病一年多后,袁峰與原來供職的牧場“決裂”了。一方面,由于長期在外看病,他不能按時到崗上班,“后來想上(班)他(牧場)不讓上。”袁峰告訴《每日經濟新聞》記者。

與此同時,牧場開始停止為袁峰發放績效獎金。去年5月,袁峰將牧場告上了法庭,雖然勝訴但自此之后,工作單位停止為其報銷醫藥費。“住院四次大概花了4萬都給報了,后期門診的大概1萬沒給報,現在的花費主要在治療關節上”。

目前,袁峰基于今年5月拿到的工傷鑒定報告,再次起訴了其工作單位要求解除勞動合同,法院已經受理還未開庭。

經過多次治療,袁峰的布魯氏菌檢測血清學已經由陽轉陰。通常情況下,這在臨床上是布病治愈的標準之一。陽江市公共衛生醫院感染科副主任陳興告訴《每日經濟新聞》記者,“(布病)藥物治療一般用多西環素加鏈霉素,或者是多西環素加復方磺胺甲噁唑或者利福平加氟喹諾酮類藥物治療,一般都可以完全根治”。

“有一種情況還要注意到復發,(血清學)陰性不是看一次的,要看多次。往往是治療之后一般3-6個月可能會出現復發。”陳興表示。

袁峰也表達了對自己的擔心。在前往多地醫院治療的過程中,袁峰認識很多病友,見過了關節疼到不能行走,以及血清學由陽轉陰又轉陽的患者。近期蘭州獸研所多名師生出現布魯氏菌隱性感染后,袁峰正通過新聞報道持續關注這一事件。他擔心更多師生出現“隱性感染”甚至確診布病。

原衛生部2012年印發的《布魯氏菌病診療指南(試行)》(以下簡稱《指南》)中,對布病確診病例有明確要求:有流行病學史(指接觸家畜等)和臨床表現(發熱、肌肉關節疼痛等)被稱為“疑似病例”。在此基礎上,平板凝集試驗呈陽性者被稱為“臨床診斷病例”。

而“確診病例”則要在前兩者的基礎上,疊加試管凝集試驗、補體結合試驗、布病抗-人免疫球蛋白試驗三項實驗中一項及以上陽性和(或)分離到布魯氏菌者,才能被認定。

針對某篇新聞報道中,一位專家談到的“血清學呈陽性不等于布病(布魯氏菌病)確診”,袁峰提出質疑。他認為紙面上的診斷標準不合實際,尤其是從化驗樣本中分離出布魯氏菌很少見,往往血清學陽性最終都能確診為布病:“我住院幾次,只遇到一例血液里面有活菌的人”。

廣州醫科大學附屬第一醫院感染內科主任曾文鋌告訴《每日經濟新聞》記者,“由于布魯氏菌有生長較慢的特點,血培養一般十多天才能看到有菌,有些醫生經驗不足幾天內沒看到菌就把標本扔掉了。此外,從病人血標本中能否分離培養到布魯氏菌跟采樣也有關,一般要在發熱和用藥之前就進行采樣”。

“骨髓培養和出現腦膜炎并發癥時的腦脊液培養結果陽性率相對血培養更高。”曾文鋌補充說。

眼下,袁峰仍在積極為自己與公司的糾紛奔走。回到家中,這位38歲的父親正在盡可能減小因自己患有布病對家人的傷害。雖然知道這種疾病人傳人幾率極小,但他還是添置了自己的一套專用碗筷。

“孩子正上小學,還沒告訴孩子。”袁峰說。

封面圖片來源:攝圖網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP