每日經濟新聞 2021-01-27 09:23:25

每經記者 金喆 陳星 劉玲 方京玉 每經編輯 魏官紅

2020年新冠肺炎疫情暴發后,作為病毒檢測主要手段的核酸概念股及相關板塊整體大漲,特別是近期國家衛健委宣布春節返鄉需核酸檢測證明后,體外診斷板塊再度領跑大盤。

截至2021年1月26日,體外診斷板塊已有7家市值超過500億元的上市公司,板塊2020年平均漲幅達到73.99%,而在1月25日之前的3個交易日里,大多數公司漲幅超過10%。

當核酸檢測報告成為必不可少的“通行證”,涉及體外診斷業務的公司似乎迎來了“好生意”。

1月25日午后開盤不久,浩歐博(688656,SH)迅速翻紅,盤中創新高95.55元/股,從1月13日上市算起,9個交易日漲幅已經超過160%。如此受資本看好,或與公司主營體外診斷業務有關。

但《每日經濟新聞》記者深入研究發現,在春節返鄉政策之下,只有體外診斷板塊中二分之一的公司“受益”,包括8家拿到國家藥監局頒發的核酸檢測試劑盒注冊證的設備公司,以及3家提供核酸檢測服務的醫療服務公司。

對于這些企業來說,當新冠疫情散去后,伴隨業績高增長的高估值泡沫也可能被瞬間戳破。除了維持業績增量,他們還需要面臨更深層的產業思考:如何在高度依賴進口的核心材料上獲得更多自主權,如何在高度競爭的市場上獲得更多主動權。

核檢報告成春節返鄉“通行證”:已有醫院實行預約制

1月20日,國家衛健委網站發布《關于印發冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》(以下簡稱《方案》)。其中指出,加強返鄉人員管理。返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉,返鄉后實行14天居家健康監測,期間不聚集、不流動,每7天開展一次核酸檢測。

持核酸檢測陰性證明返鄉要求從1月28日春運開始后實施,至3月8日春運結束后截止。

《方案》出臺次日,《每日經濟新聞》記者就以測試者的身份咨詢了多家西部地區上市公司旗下的第三方檢測機構。迪安診斷旗下一家醫學檢驗所的相關負責人表示:咨詢的人很多,“電話一個接著一個”。多家機構表示,可以在打電話預約當天進行檢測,且均能在24小時內獲得核酸檢測報告。針對是否有必要提前為春節返鄉進行核酸檢測預約,多家第三方檢測機構表示,可以提前電話咨詢,目前暫無提前預約的必要。

而據媒體報道,1月21日,東部地區的一些醫院門口已排起長龍。1月22日和23日,《每日經濟新聞》記者分別前往廣州、深圳兩地部分醫院進行實地探訪。

雖然是周五(1月22日)下午,深圳坂田醫院依然有幾名排隊做核酸檢測的人。門診大樓門口貼出了《關于咽拭子核酸采樣的溫馨提示》,現場醫務人員告訴記者,“這幾天采樣的人還是挺多的,今天上午采了七八百管,下午的人目前還沒那么多。”

深圳坂田醫院核酸檢測采樣點

圖片來源:每經記者 劉玲 攝

記者了解到,由于返鄉要求七日內核酸檢測,目前前往醫院做檢測的人主要是附近餐飲、工地的打工族,工廠還未開始放假。

一位剛做完咽拭子核酸的王女士向記者表示,她在附近開了一家“湘贛木桶飯”,由于返鄉政策的出臺以及疫情變化,提前關掉了店鋪,計劃近兩天回老家。“以前每年都是2月初才回家,現在出臺這個政策,怕到時候回不去了,就先把店關了早點回老家。”

在附近工地工作的李師傅,也是核酸檢測大軍的一員,他告訴記者,最近工地不太忙,而且老板也擔心,害怕疫情蔓延,所以這幾天工地就開始放假了,往年都是到月底才放假。

北京大學深圳醫院核酸檢測采樣點

圖片來源:每經記者 劉玲 攝

1月23日,《每日經濟新聞》記者來到深圳市人民醫院龍華分院(以下簡稱龍華分院)了解到,龍華分院為了分流人員,醫院的咽拭子核酸采樣已實行網上預約制,需要在微信公眾號上提前預約。深圳市人民醫院微信公眾號信息顯示,當日上午10點,龍華分院上午的采樣已約滿,下午余200多個號。

深圳市人民醫院實行網上預約

圖片來源:每經記者 劉玲 攝

深圳市人民醫院龍華分院

圖片來源:每經記者 劉玲 攝

位于廣州市中山大學附屬第三醫院核酸檢測采集點,則采取提前掛號預約制。1月23日早上10點,記者到達該醫院采集點時看到,20余位已預約核酸檢測的到訪者正依次到取樣窗口進行取樣,醫院保安也在現場引導到訪者有序排隊,并保持一米間距。

一位計劃于1月27日返回湖北老家的男士在完成取樣后向記者表示,自己將按當地防疫要求攜帶有效核酸檢測報告,并在達到后進行居家隔離。

廣州市中山大學附屬第三醫院核酸檢測采集點

圖片來源:每經記者 方京玉 攝

另一名完成采樣的男士告訴《每日經濟新聞》記者,自己是要進行住院陪護,按照要求,需出示核酸陰性證明。“住院陪護做核酸檢測不需要預約,醫生直接開單掛號就行了,費用方面也只用出掛號費,但是返鄉的話就屬于個人原因,需要交75元檢測費和10元掛號費,總共85元。”

“到時候還是要做核酸(檢測),確定好回家的日程就提前兩三天去做,因為醫院出核酸報告是在48小時之內。我在學習強國APP上看到,春運期間要持核酸陰性證明和健康碼返鄉,還要提前報備當地居委會。返鄉后不強制隔離但是要居家觀察14天,中間做兩次核酸檢查。”雖然返鄉要求較多且程序復雜,但該男士對過年回家的期盼依然熱烈:“老家在江蘇,陪病人已經三個多月了,如果能達到回家的條件過年肯定是要返鄉的。”

板塊股價漲幅翻倍:

頭部公司漲跌不一,也有公司“強蹭概念”

核酸檢測成為春節返鄉“剛需”,嗅覺靈敏的資本市場也火速響應。《方案》提出的第二天,即1月21日,凱普生物、迪安診斷、金域醫學、華大基因、達安基因等集體上漲,體外診斷板塊一片飄紅。

Choice數據顯示,1月21日~1月25日期間的3個交易日,體外診斷板塊平均漲幅累計超過10%,而在整個2020年,體外診斷板塊平均漲幅達到73.99%,領跑大盤。

2020年體外診斷板塊領跑大盤

圖片來源:Choice截圖

《每日經濟新聞》記者注意到,體外診斷板塊又細分為生化診斷、免疫診斷和分子診斷三種主流業務。核酸檢測作為新冠確診的金標準,就屬于分子診斷。

從業績上來看,整個體外診斷板塊均因新冠疫情實現較大增長,已有超過25家上市公司發布2020年業績預增提示。而研發、申報效率最高,并在2020年1月底獲得國家藥品監督管理局批準上市的試劑盒生產企業,營業收入和凈利潤增幅最大。后期陸續獲得核酸檢測試劑盒、抗體試劑盒、抗原試劑盒的上市公司,業績上也有不同程度增長。

根據國家藥品監督管理局數據,截至1月25日,全國共有近20家企業獲批新冠病毒核酸檢測試劑盒,其中8家是上市公司。而在去年1月第一批獲準上市的4家公司,都在疫情中實現較大業績增長。

“不可同日而語”,在接受《每日經濟新聞》記者采訪時,圣湘生物(688289,SH)營銷管理委員會執行總經理萬東池發出感慨。去年1月28日,圣湘生物的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒通過國家藥品監督管理局應急通道,快速得到審批并取得注冊證書,是國內“搶拔頭籌”獲批上市的企業之一。

而在上市以前,圣湘生物的試劑產品中,病毒性肝炎系列產品占比最大。盡管過去三年,公司的營業收入和凈利潤保持持續增長,但規模上仍不大,2019年營業收入和扣非凈利潤分別為3.65億元和3765.06萬元。

疫情給圣湘生物帶來的變化有多大?

“在今年1月13日召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上,國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅介紹,截至目前,全國8437個醫療衛生機構可以開展核酸檢測,相當于2020年3月底2081個醫療衛生機構開展核酸檢測的4倍。”萬東池表示,目前公司在全國建立了比較完善的營銷網絡,而且產品已服務于全球150多個國家和地區,在全球形成了較好的知名度和美譽度,特別是“圣湘方案”在很多國家成為當地抗疫核酸檢測主導方案。春節回鄉需要核酸檢測的消息出來后,很多熟人和客戶主動找過來,希望圣湘生物方面加大發貨量和發貨頻次。

同樣獲得國內核酸檢測試劑上市許可的邁克生物方面也對記者表示,因春運返鄉檢測高峰,試劑預定量較往常有3至4倍的增長。

其實,財務報表則更能直觀地呈現圣湘生物過去一年的業務火爆情況——2020年上半年,公司營業收入約21億元,同比增長逾11倍;歸母凈利潤為12.32億元,同比增長近147倍。招股說明書顯示,新冠病毒檢測試劑預計占圣湘生物上半年預測銷售收入的比重為85.04%。

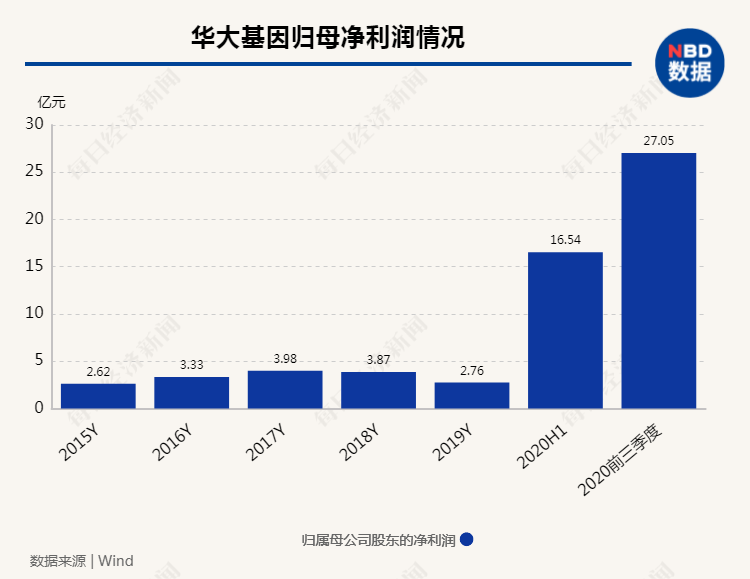

與圣湘生物同批拿證的華大基因(300676,SZ)也絲毫不遜色,2015年~2019年,華大基因的歸母凈利潤分別為2.62億元、3.33億元、3.98億元、3.87億元、2.76億元,而公司2020年上半年歸母凈利潤達16.54億元,與前5年的歸母凈利潤總和不相上下。

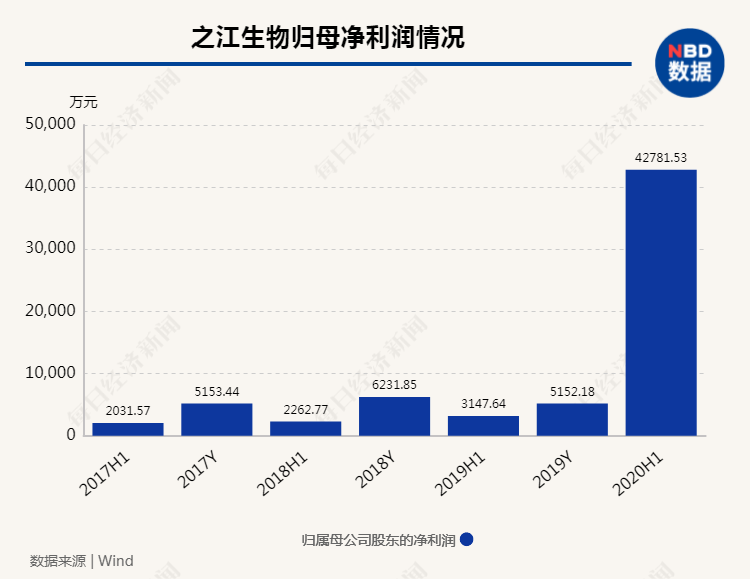

剛好“趕上”春節返鄉政策掛牌上市的之江生物(688317,SH)也實現了業績跨越式增長。2020年上半年,公司營收為8.18億元,2019年上半年為1.3億元;歸母凈利潤為4.28億元,2019年上半年為3147萬元。而2020年上半年及前三季度,之江生物核酸檢測試劑盒收入分別達到6.02億元及8.7億元(其中新冠檢測試劑盒銷售收入分別為4.77億元及7.56億元),分子診斷儀器收入達到1.4億元及2.72億元,以核酸提取試劑為主的主營業務-其他收入分別達到6849.53萬元及2.64億元。

但《每日經濟新聞》記者對比發現,資本市場對個股給出了不同的反應:部分板塊內業績增長特別明顯的公司,2020年股價漲幅卻不突出;另外,還有些個股“強蹭概念”,盡管沒有涉足新冠檢測業務,依然獲得不小的漲勢。

截至1月26日,體外診斷板塊近一年的漲幅排名中,萬泰生物以同比增長近34倍、總市值1323億元位居第一,康泰醫學漲幅也超過10倍。

萬泰生物本身有疫苗和體外診斷概念,與新冠有關的業務是基于發光平臺的新型冠狀病毒檢測試劑盒(雙抗原夾心法)取得國內醫療器械注冊證。2020年,公司總體銷售情況良好,但疫情對公司2020年利潤的影響尚不確定,有待經審計后的2020年年報最終確認。

近期,萬泰生物(603392,SH)漲幅較大,與其宣布鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗獲批臨床有關。但從業務實際貢獻度來看,新冠試劑盒和新冠疫苗均未對萬泰生物帶來實質性的較大經營貢獻。

康泰醫學(300869,SZ)則屬于疫情下上市的“妖股“,上市當日盤中漲幅超10倍,而其與體外診斷的關聯度不大。

圖片來源:視覺中國

年度漲幅排名第三的東方生物(688298,SH),在具備國內新冠核酸檢測試劑盒上市資質的8家上市公司中漲幅最多。公司業績預告顯示,預計2020年年度實現歸母凈利潤15.56億元,同比增加14.74億元,同比增長1795.10%。

“疫情把體外診斷行業催熟了5年”:

進口替代速度加快,核心原材料仍有依賴

如今,“核酸檢測”、“體外診斷”這些名詞變得可謂是全民皆知,萬東池的直觀感受是,“疫情把體外診斷行業催熟了5年”。

他的說法得到了多名行業人士的認同——40多年前,國內體外診斷市場幾乎沒有國產廠家,檢驗技術發展落后,進口廠家長期占據體外診斷市場主流市場。20世紀80年代,國內涌現了一批體外診斷產品廠家,拉開了體外診斷國產化的序幕。在發展初期,國產技術水平和產品質量與國外差距很大,主要以學習和模仿國外產品為主。

中國體外診斷行業從無到有、再到逐步國產替代只花了30年,增長速度遠超全球水平。整體而言,PCR行業在不考慮新冠因素的情況下,有望維持20%~30%的行業增速,但新冠疫情的暴發瞬間點燃了這個行業。

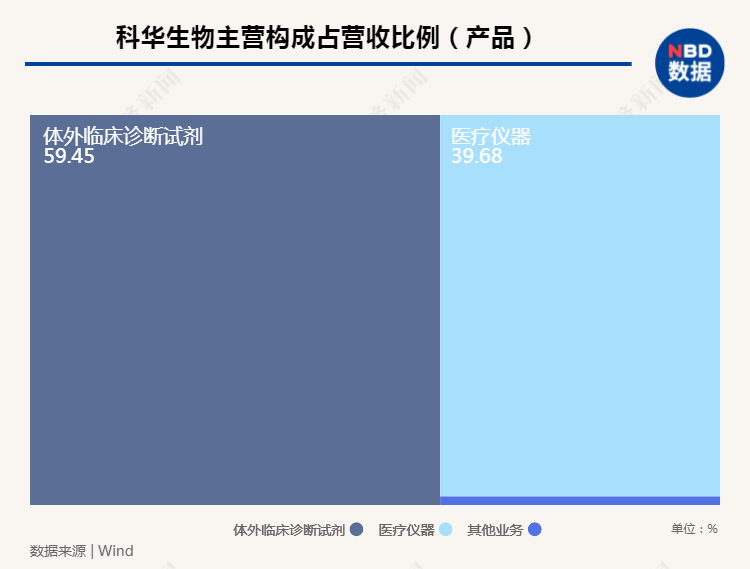

2004年7月,科華生物(002022,SZ)成為國內第一家上市的診斷試劑企業。免疫診斷是當時國內的主流技術,核酸檢測還沒有普及。科華生物在招股書中認可了核酸檢測主要大類多聚酶聯反應(PCR)試劑的優點,但同時提到,世界公認的羅氏PCR試劑及其他西方核酸試劑價格十分昂貴,每人份約80美金,很難在中國推廣使用。

科華生物強調,由于診斷試劑存在和儀器捆綁的發展趨勢,對儀器的市場需求極其巨大。國內診斷儀器市場長期被國外公司壟斷,昂貴的價格限制了它的推廣。在科華生物背后,很多公司也被稱作體外診斷產品公司,但多半靠代理或者模仿、抄襲海外產品。

2003年,科華生物第一次將核酸診斷試劑收入列入報表,43.3萬元的營收占當年主營業務收入的0.2%。未曾想,10多年后一場始料未及的新冠肺炎疫情,把這個關注度不高的行業推向風口。

這個行業在過去一年究竟有多火爆?深耕行業數十年的上市公司董事長也表示難以預料。

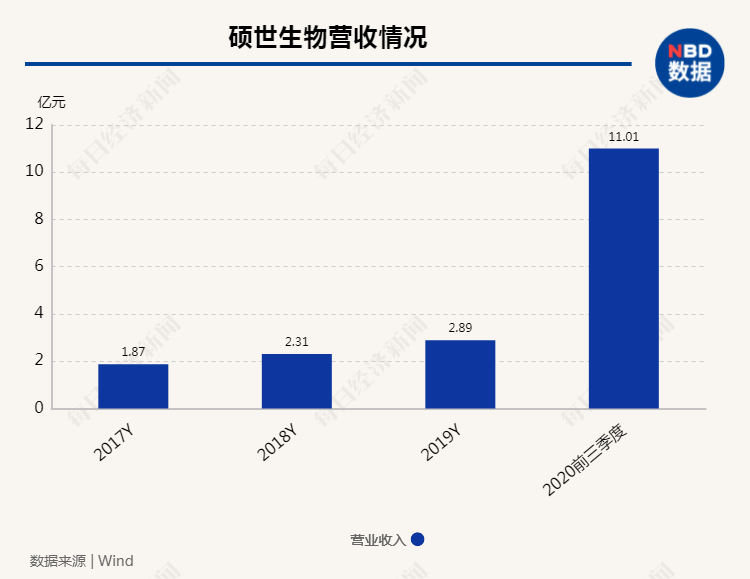

2020年5月21日,碩世生物董事長房永生在業績說明會上透露,在一季度業績猛增的基礎上,公司計劃2020年完成4.2億元的銷售額、1.5億元的凈利潤。《每日經濟新聞》記者注意到,碩世生物尚未披露2020年業績預告,但僅2020年前三季度的財務數據就已超預定業績目標數倍。

當行業在需求井噴下迎來風口,體外診斷行業在原料及高端儀器依賴進口、核心技術進口替代、研發投入有限等方面的短板,也需要正視。

比如,在原料采購上,之江生物較為依賴進口。之江生物招股書顯示,2017年至2019年及2020年前三季度,公司Taq酶-I、引物探針、Autrax模塊、Mic qPCR儀模塊等試劑及設備主要原材料為進口采購,進口采購金額占采購總額的比例分別為57.79%、54.13%、66.44%和54.07%。

之江生物表示,公司主要采購內容中,除EX系列模塊向境內采購,試劑產品及儀器產品的主要原材料均是向境外采購。記者注意到,在之江生物的境外采購清單中,除了預混液非關鍵原材料,其余采購產品均是關鍵原材料、均涉及公司核心產品。

此外,之江生物還曾披露公司向TriLink Bio Technologies進口專利原材料dNTP(脫氧核糖核苷三磷酸)。dNTP正是公司生產核酸檢測試劑產品所需的原材料之一,2017年至2019年及2020年前三季度,應用該材料生產的試劑產品銷售收入占之江生物總營收的比例分別為57.86%、61.54%、56.35%和60.71%。之江生物表示,若未來雙方合作受到影響或知識產權授權到期后無法續期,將會對公司的生產經營穩定性造成不利影響。

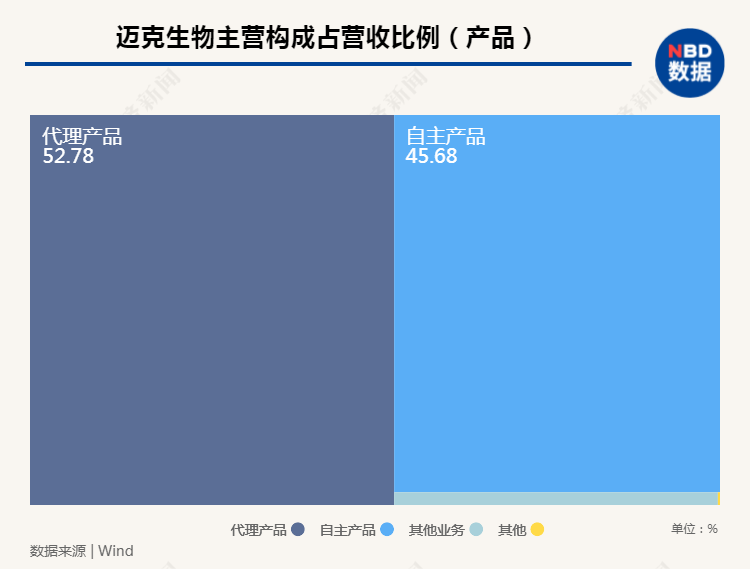

邁克生物方面則對《每日經濟新聞》表示,新冠檢測需求量爆發為體外診斷行業,包括分子、化學發光和POCT等相關企業帶來了一定市場機會,但也暴露了產品供應上的短板,包括核心原材料、零配件依賴進口,供應保障面臨較大風險。此外,專業技術人員的培養也是未來行業發展的重要工作。

而圣湘生物董事長戴立忠此前公開表示,此次抗疫充分展示了中國基因科技行業“卡脖子”的問題并不存在,從核酸檢測的原材料、檢測試劑,到自動化的檢測平臺,圣湘生物基本上都是國產供應鏈解決的,而且中國產品在全球抗疫中也發揮著中堅力量。

一位業內人士對《每日經濟新聞》記者表示,體外診斷產品的質量很大程度上是由上游的IVD原料決定的。其中,診斷酶、引物、抗原等核心反應體系原料是體外診斷行業最重要的上游戰略節點,其質量是決定體外診斷試劑質量的最重要因素,“近年來,雖然我國體外診斷行業有加強進口替代的趨勢,進口替代的速度也在逐步加快,但由于我國在主要生物化學原料方面的制備技術尚未完全成熟,所以體外診斷核心原料將在較長時間內維持依賴進口的局面”。

該人士還表示,除了技術壁壘,體外診斷試劑也分很多細分領域、不同公司對原材料的重視程度不一樣,造成了部分企業較為依賴進口。而具體到核酸試劑的生產,由于疫情的特殊性,企業如果要更換原材料,從研發、量產到申請獲批都需要時間,為了搶速度,大部分企業沿用原來的進口材料。

“這個跟咱們國家的體外診斷行業起步比較晚有關系,國外很多企業已經做得比較久了,所以在原料和技術先進性上比我們有優勢,但這幾年隨著進口替代速度的加快,有一部分核心原材料,實際上國內已經做得不比國外差了,我們的差距主要是在全自動的精密儀器方面。體外診斷跟很多行業一樣,是一個逐漸追趕的過程。”他補充道。

行業火熱、人才匱乏:

新冠疫情既是機遇,又是難題

既然行業發展進程在疫情催化下提前了5年,中國企業又是否做好了準備?

萬東池認為,在醫療器械領域,國內企業有機會實現彎道超車。“醫療器械和體外診斷領域的創新是比較容易突破的,至少沒有藥品那么困難。”萬東池說道,“十年后體外診斷行業的分化會很明顯,掌握了核心技術、能持續創新的企業會逐漸成為龍頭,而一些營銷型、渠道型的公司,發展可能就會受到較大影響。”

對于體外診斷企業而言,這既是機遇,又是難題。機遇是新冠疫情為體外診斷提供了巨大的市場增量,還進行了一次難得的市場培育。而難題是,這個行業原本存在的水平差異、人才短缺、管控不嚴等問題在疫情的催化下愈加顯現。

圖片來源:視覺中國

“體外診斷行業現在可能已經提前進入2025年了,但很多人的思維和能力還停留在2020年。而且隨著市場越熱,進入這個行業的企業越來越多,加上這個領域的人才數量本來就不太多,人才爭奪戰也就不可避免。”萬東池表示。

前述行業人士也表示,在體外診斷行業,相互獲取人才的現象本就存在,疫情的確讓這個現象放大了。但在他看來,挖人仍然是行業良性競爭的表現,因為這促使了行業去吸納更多的外部人才,或者引起外部對體外診斷行業的重視。

作為長期關注醫療器械行業的券商分析師,王彥明(化名)對《每日經濟新聞》記者表示,醫學檢驗行業屬于典型的技術密集型產業,具備豐富經驗的檢驗人才對企業發展至關重要。但行業內人才匱乏現象嚴重,一方面是因為該行業沒有標準的職稱評級體系,另一方面是日益增多的檢驗業務量使得企業工作強度普遍偏大。

王彥明分析稱,目前我國的醫學檢驗行業還存在水平參差不齊、政策監管體系不明等問題,造成產品取樣難以標準化、待檢驗樣本質量管控不嚴格、取樣檢測流程不統一等現象較為普遍。他表示,前段時間發生的河北一檢測機構謊報核酸檢測結果就是問題的表現之一。

涉嫌謊報核酸檢測結果的深圳核子基因公司

圖片來源:每經記者 劉玲 攝

還值得思考的是,疫情趨于穩定后,其給體外診斷行業帶來的這波紅利是否可持續?在采訪中,多位從業者對該問題持樂觀態度。

前述行業人士表示,疫情趨于穩定后,相關行業和企業的增速肯定會放緩,不會出現百分之幾百甚至是百分之上千的增幅,“但核酸檢測作為疫情防控關鍵手段,對整個行業進行了深遠的終端教育,特別是核酸檢測深入人心,消費者意識到核酸檢測的作用和意義之后,會保持常規需求的正向增長。第二,在疫情期間,企業建了很多實驗室,也鋪設了很多儀器,這部分終端需求建立起來了,以后的檢測量會起來”。

邁克生物方面則表示,新冠檢測產品在增厚公司業績的同時,更重要的是提升了公司的品牌影響力,協同其他產品平臺的市場推廣。隨著春節核酸檢測高峰過去,公司在新冠檢測方面的重點是針對發熱門診患者、住院病人及陪護進行常規檢測,另外,基于新冠流行病學研究,針對變異病毒推動試劑盒研發和上市。

萬東池分析認為,疫情暴露出來的公共衛生短板將得到補充。此外,很多企業在這次疫情中鋪設了新的渠道和業務,在新冠肺炎相關產品增厚業績的同時,這些產業和業務有望支撐起疫情后的業績增長。

公開數據顯示,2020年圣湘生物全年儀器累計發貨6122臺,是過往三年發貨量總和的6.5倍。“隨著越來越多醫療衛生機構具備核酸檢測能力,加上公司儀器不僅適用于新冠核酸檢測,還可以適用于其他核酸檢測項目,未來將進一步帶動公司試劑的增量銷售。”萬東池補充道。

浙商證券的體外診斷行業研報顯示,在新冠疫情前期攝取豐厚利潤或借助資本市場對分子診斷賽道高估值溢價積極融資的企業,可加大研發、營銷、產能投入,挖深護城河;或通過并購拓寬技術平臺、產品線甚至打通產業鏈上下游,使得公司整體實力在短期內完成躍升。尤其是對于那些目前規模較小,處于起步階段但優質高效的企業而言,抓住疫情期間的戰略機遇窗口期將顯著加速前期資本積累的緩慢過程,有望使其快速度過創業期甚至彎道超車,后來居上。

盡管短期巨額利潤注定無法長期持續。但疫情對于 IVD 企業乃至所有抗疫相關企業的意義絕非僅僅是“搶紅包”或“中彩票”,而是為優質的中國制造器械提供了一個千載難逢的走上國際舞臺,被全球客戶發現并認可的歷史性機遇。

記者手記|體外診斷行業發展“任重而道遠”

在新冠肺炎疫情發生以前,核酸檢測、試劑盒、體外診斷對于大多數人而言,是一個個陌生的名詞。對于體外檢測行業的從業者而言,他們似乎也習慣了自己處于一個關注者寥寥、還需要漫長時間進行培育的賽道。

突如其來的疫情將體外診斷行業放在了聚光燈下。幾十成百倍的業績增長、前所未有的資本追捧,讓從業者感嘆“疫情讓IVD行業重新燃起了希望”,“疫情把行業往前推動了五年不止”。

資本追逐的潮頭更迭不息,如何在資本的裹挾下保持初心,認準形勢,才是體外診斷行業穿越周期,行穩致遠的關鍵。在稿件的前期準備過程中,記者發現,我國體外診斷行業雖然已經開啟了從代理向自研的轉化,進口替代加速的進程,但精密儀器研發制造與國外還存在較大差距、人才數量無法滿足知識密集型產業的需要等限制因素依然制約著我國體外診斷行業真正立于潮頭。

正如一位受訪者所言,只有加速進口替代甚至超越,發力自主創新,從源頭掌握核心科技,才是我國體外診斷行業從量變到質變的關鍵。

在資本狂歡、股價大漲之余,我們也應該保持理性。一方面,隨著疫情結束,相關公司需要做好業績增速放緩甚至下滑的準備,另一方面,第三方檢測市場獲大量資本涌入,隨著檢測需求下降,是否將出現產能過剩,行業一地雞毛,或是出現大魚吃小魚、行業并購密集發生的情況,這些都是值得我們長期關注的話題。

【版權聲明】本作品著作權歸每日經濟新聞獨家所有,授權深圳市騰訊計算機系統有限公司獨家享有信息網絡傳播權,任何第三方未經授權,不得轉載。

記者:金喆 陳星 劉玲 方京玉

編輯:魏官紅

視頻:朱星運

視覺:帥靈茜

排版:魏官紅 馬原

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP