每日經濟新聞 2021-07-12 09:37:13

每經記者 金喆 實習生 黃穎琳 每經編輯 文多

■相關公司:科濟藥業-B(02171,HK)

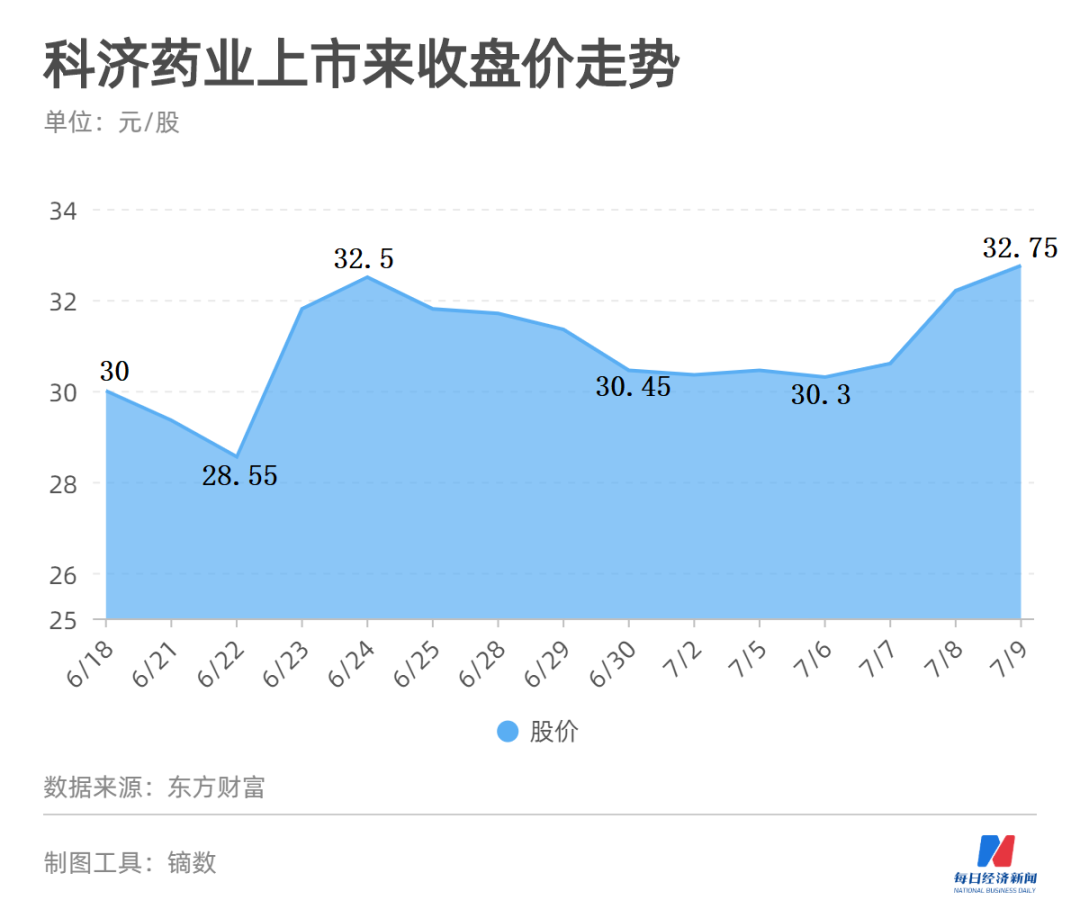

■市值:185.81億港元(截至7月9日收盤)

■核心競爭力:

出色的差異化CAR-T細胞療法管線;

升級的全人抗BCMA CAR-T療法具有良好的療效和安全性;

針對實體瘤的潛在全球同類首創CLDN18.2 CAR-T候選產品;

治療HCC的潛在全球同類首創GPC3 CAR-T候選產品

■機構眼中的公司:

CAR-T細胞療法領域的領導者;領先的創新CAR-T細胞治療企業(安信國際)

■所屬板塊:生物制藥

6月18日,科濟藥業-B(02171,HK)在港交所掛牌上市,成為又一家暫未盈利的生物制藥上市企業。在生物制藥領域,這家成立不到8年的公司早已名聲大噪——它在中國所有CAR-T公司中獲得IND臨床試驗批件數排名第一。但在資本市場,科濟藥業上市后沒能受到追捧,上市首日盤中跌幅一度逾18%,與上市前夕超400倍初步認購的火爆場面大相徑庭。截至7月9日,科濟藥業的股價較發行價還略低0.05元。

是創新藥賽道不香了嗎?還是市場對CAR-T細胞療法的前景有所觀望?亦或是科濟藥業的創新成色不被認可?帶著投資者的這些疑問,《每經人物·專訪董事長》欄目記者專訪了科濟藥業董事長李宗海,由他來對上述疑問進行解答。

為何 選擇CAR-T療法:

希望做出治愈腫瘤病人的藥

如果沒有在港交所掛牌上市,大多數人可能都沒聽說過科濟藥業。

而對于剛上市就遇上破發,李宗海也知道,是二級市場對CAR-T這個賽道還需要時間理解。

李宗海自己提起了一連串的設問:“比如,實體瘤CAR-T是否能成功?CAR-T在不同國家和地區的商業化挑戰和痛點是什么?科濟的創新技術是否能解決這些挑戰,在國際上處于一個什么位置?如何來前瞻性地判斷一個未盈利CAR-T公司的發展前景?在美國,有的沒有任何項目進入臨床試驗階段的公司,上市時市值可達到數十億美元,其原因是什么?那么,科濟的原創性技術平臺的價值如何?”

在這么多的問題面前,他認為,一方面需要二級市場花更多時間去理解這個行業,另一方面科濟藥業也會和二級市場加強溝通交流。

要解答這些問題,或許可以先從公司的誕生說起。科濟藥業是中國第一批邁入細胞治療產業的企業之一,由在海外留學和工作20多年的李宗海創辦于2014年10月。創辦這家公司,也是李宗海讀書時候的夢想。

上世紀90年代,李宗海從醫學院即將畢業時就在思考自己能做些什么有價值的事情。“當時身邊有不少腫瘤患者,我自己也有些體會,但那會的腫瘤治療遠沒有像今天這樣火熱,一些醫院甚至連腫瘤科、保健藥都沒有,我當時的信念就是能不能做一點改變。”李宗海回憶說。

過去10年,中國創新藥研發從萌芽到爆發通常分成四類,從Me too(仿制)到Me-better(仿制中創新)、再發展為Best-in-class(同類最佳),最后到First-in-class(創新)。很多創始人都面臨這樣的選擇題,到底是先研發出成藥難度低、能夠盡快上市的Me too,還是挑戰無人之地的First-in-class。

李宗海卻沒有陷入過這種糾結中,他腦海中創新的標準只有一條,就是“能不能治愈病人”。

“這很重要,你要創新,如果說別人已經在做了你再做,不是說它沒有價值,坦率來說我認為價值不是那么大。”李宗海表示,2010年以前的晚期腫瘤治療方式包括化放療以及直接靶向腫瘤的單克隆抗體/小分子藥物等,能夠延長患者的生存期,但大多不能治愈,他的初衷是希望能開發更有效的、能夠治愈的抗腫瘤藥物。

至于公司為什么選擇了CAR-T細胞療法,就與他的這一初衷有關。

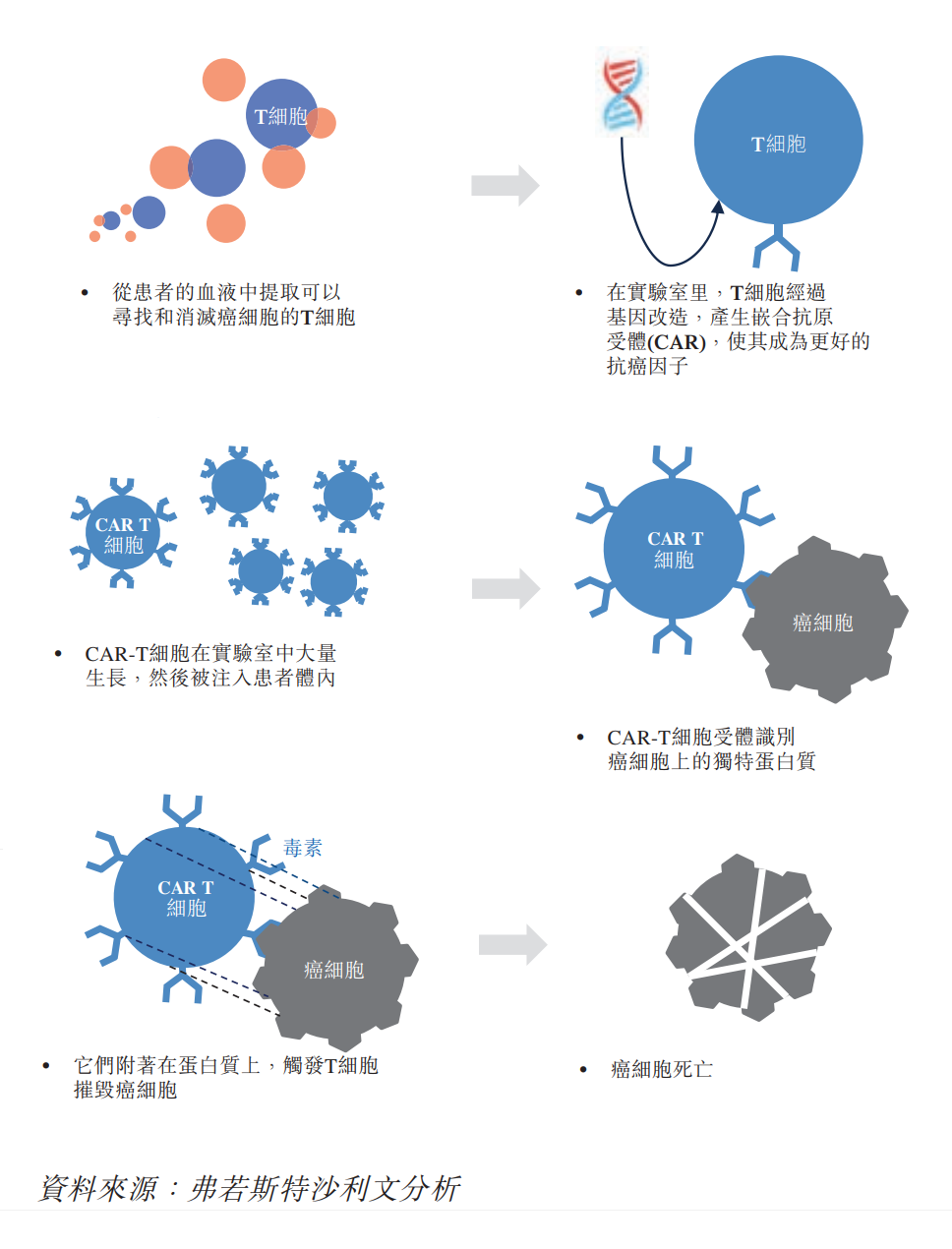

CAR-T細胞療法是指通過基因改造技術,在人體T免疫細胞上加入一個嵌合抗原受體(CAR),CAR-T細胞在實驗室擴增后再重新注入到患者體內,不僅能識別癌癥細胞,同時也可觸發免疫系統將癌細胞殺死(如下圖)。

圖片來源:科濟藥業招股書截圖(有微調)

過去20多年,李宗海嘗試過基因治療、單抗、雙抗和抗體藥物偶聯物,最終選定了CAR-T細胞療法的研發方向。在這個過程中,他發現CAR-T抗腫瘤活性非常強大,最后可能開發出治愈腫瘤患者的藥物。于是在10多年前,他和團隊最終決定專注于CAR-T藥物的研發。

如今,李宗海被業內稱為“CAR-T細胞免疫治療開拓者”之一。他在國際上率先開發了靶向GPC3、靶向CLDN18.2的CAR-T細胞等,適應癥覆蓋肝癌、胃癌、胰腺癌、肺鱗癌等惡性腫瘤,發表百余篇論文,是兩百多件發明專利的發明人。而科濟藥業,已在中國、美國和加拿大獲得7項CAR-T療法的IND許可,在中國所有CAR-T公司中排名第一。

在李宗海看來,這是真正有望治愈癌癥的藥物。但是,目前世界上對CAR-T的成功應用多集中在血液腫瘤上,而占所有腫瘤90%以上的實體瘤領域卻有難題遲遲難以攻克。血液瘤的病人,比如何杰金氏淋巴瘤病人,80%以上可以治愈,而實體瘤,比如胃癌病人,則整體預后較差。晚期胃癌患者5年生存率僅5%~20%,用傳統化療實現治愈是基本不可能,他希望攻克的目標,便是讓CAR-T免疫細胞療法可以給胃癌患者帶去希望。

他經常把血液瘤比喻成散兵游勇,更容易各個擊破,把實體瘤比喻成“黑社會團體”,由于其更加復雜的腫瘤微環境,對CAR-T造成了更大的挑戰。但李宗海坦言,盡管有這樣的挑戰,但既然有醫療需求,就需要有人去做這個事。

他的想法就是付一生之努力去嘗試,“不知道會不會成功,但我們知道會做一些貢獻,也許我們往前邁進5步,(以后)再有人再邁進5步,就達到了” 。

突圍CAR-T賽道:

挑戰實體瘤,有望率先破冰

2014年科濟藥業選擇CAR-T賽道時,國內還沒有多少人關注到細胞治療領域,如今,它已經是細胞治療行業的重要分支。

興業證券在研報中指出,截至2021年4月16日,全球共有2073種活性細胞治療藥物研發管線,比2020年同期增加572種。目前,美國和中國對于細胞治療的研究數量為全球最多,2021年美國學術研究、商業研究數量分別為137起、654起,而中國為275起、420起。

《每日經濟新聞》記者了解到,截至2021年6月25日,美國FDA已批準5款CAR-T治療產品上市,其中4個靶向CD19靶點,1個靶向BCMA,均用于治療血液瘤。從價格角度來看,目前5款CAR-T治療產品的定價同樣高昂,降低了可觸及的人群。

除了上市產品,血液瘤賽道的擁擠還體現在臨床階段——在全球開展的CAR-T臨床中,72%針對血液瘤,針對實體瘤的僅占比28%。而在中國,這種扎堆研發的情況更加明顯,數據顯示,圍繞CD19和BCMA兩個靶點,已經進入臨床試驗的相關記錄就分別有138條、38條,超過80%的產品以CD19為靶點。只有兩個實體瘤CAR-T獲得IND批件,而它們均來自于科濟藥業。

《每日經濟新聞》記者了解到,這與CAR-T在實體腫瘤治療中面臨的多種瓶頸有關。其中最大的難點,就是如何讓CART細胞突破實體瘤的微環境,在病灶內大規模增殖并消滅癌細胞。這也正是很多企業對實體瘤應用的研發望而卻步的原因。

李宗海希望挑戰這樣的醫學盲區。他指出,實體瘤的治療難度比血液瘤更大,例如合理靶點的選擇、腫瘤微環境的克服等,均導致實體瘤研發進展緩慢。但實際上約90%癌癥發病率是由實體瘤引起。

科濟藥業在全球第一個成功識別、驗證和報告CLDN18.2和GPC3作為CAR-T療法的合理腫瘤相關抗原,這些抗原分別用于胃癌/胰腺癌和肝細胞癌。其自主研發的CT041就是針對實體瘤、潛在全球同類首創、靶向CLDN18.2 CAR-T的候選產品。

招股說明書顯示,CT041在2020年獲得美國FDA授予的孤兒藥產品資格認定,用于治療胃癌/食管胃結合部腺癌。2021年獲得EMA授予的孤兒藥產品資格認定,用于治療胃癌。臨床數據更新顯示,22名胃癌/食管胃結合部腺癌患者(18名三線及以上治療、4名二線治療)中,客觀緩解率(ORR)為50%,無藥物相關死亡。

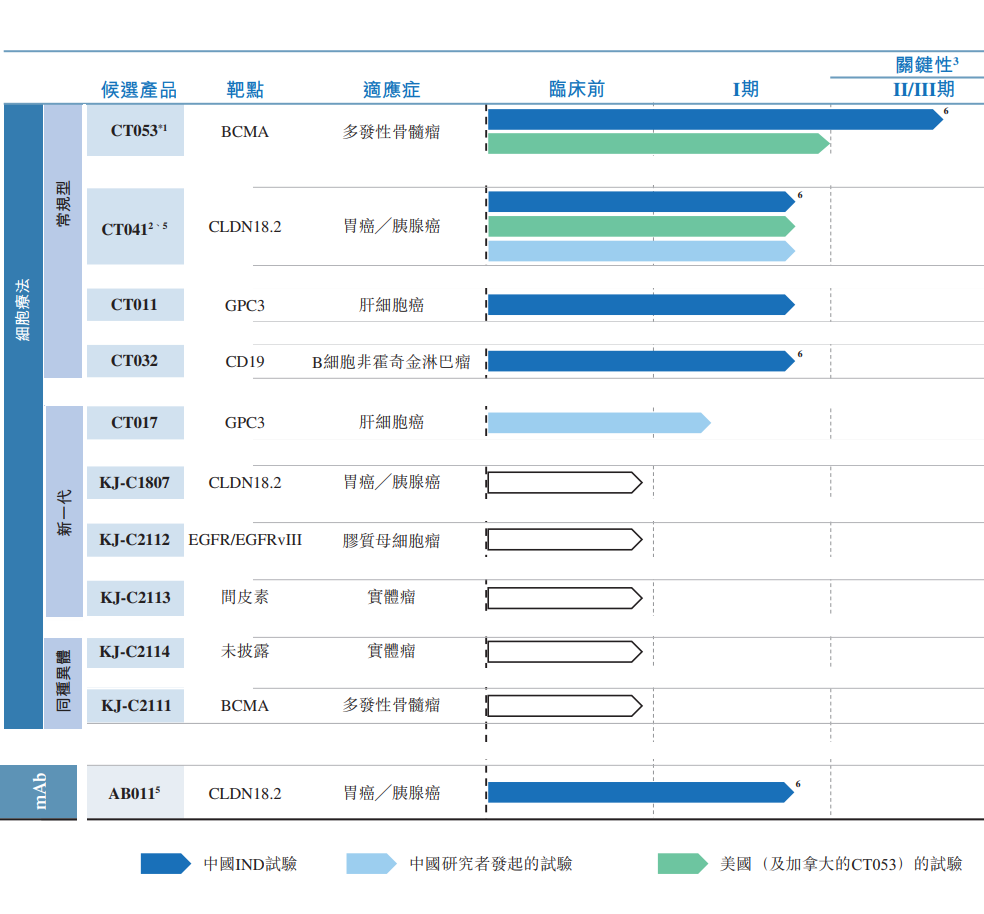

圖片來源:科濟藥業招股書截圖(有微調)

在科濟藥業現有自主研發管線中,有7個CAR-T候選產品用于治療實體瘤,其中2個均做到了全球潛在First-in-class(同類首創),分別是上面提到的CT041,以及針對肝細胞癌(HCC)的CT011。如果這2款產品能順利上市,科濟藥業將填補CAR-T細胞療法在實體瘤治療方面的空白。

李宗海回憶這一路的研發歷程后感慨道,當時也遇到了很多挑戰,也會面臨研究的盲區,雖說細胞治療領域還是比較開放的,擁有更多的機會去調整和嘗試,但也需要更長的開發周期。

2015年,科濟藥業開始做肝癌、膠母細胞瘤等方面的臨床試驗,第二年1月就拿到了3000萬美元的融資。李宗海覺得他們十分幸運,畢竟,那時候市場對細胞治療的理解程度不比現在,很少人覺得會成功。

在對科濟藥業持續大半年的盡調過程中,正心谷資本最終在更大樣本的情況下,驗證了科濟核心產品的突破性的療效與安全性優勢,驗證了他們對于公司核心產品的Best-in-class/First-in-class判斷。至于選擇科濟藥業,直接關鍵因素在于公司整體出色的研發管線,包括無論療效還是安全性都具備有優勢的BCMA CAR-T,以及已經具有突破性療效數據的CLDN18.2 CAR-T。

圖片來源:視頻截圖

“資本的介入是我們發展的動力,確實會有一些壓力,但整體還是推進比較順利,他們也很理解我們。”李宗海如此表示。

新藥上市時間表:

預計明年上半年遞交首個申請

“今天是好日子”,2020年12月8日,李宗海在朋友圈寫下一段話,這一天,上海全部降為低風險地區。同時,科濟藥業的在研藥物CT053全人抗BCMA自體CAR-T細胞注射液通過了國家藥品監督管理局藥品審評中心公示期,正式納入突破性療法藥物品種,擬定適應癥為復發難治性多發性骨髓瘤。

CT053是科濟藥業研發進度最快的藥物,招股書顯示,由于尚未產品商業化銷售,且并無產生任何收益,科濟生物處于虧損狀態。截至2019年及2020年底,經營虧損分別為2.27億元和3.27億元,幾乎全部虧損由研發開支及行政開支所致。而預計CT053在2022年和2023年,會分別在中國、美國遞交NDA和BLA申請。

但一個不容忽視的情況是,國內CAR-T領域的競爭也日漸激烈,目前已有28家企業開展CAR-T細胞治療產品的臨床試驗,而且存在同質化靶點扎堆的情況。在2021年6月23日,復星凱特引進的Yescarta獲得國家藥監局批準,成為中國首款CAR-T細胞治療產品,用于治療二線或以上系統性治療后復發或難治性大B細胞淋巴瘤成人患者。

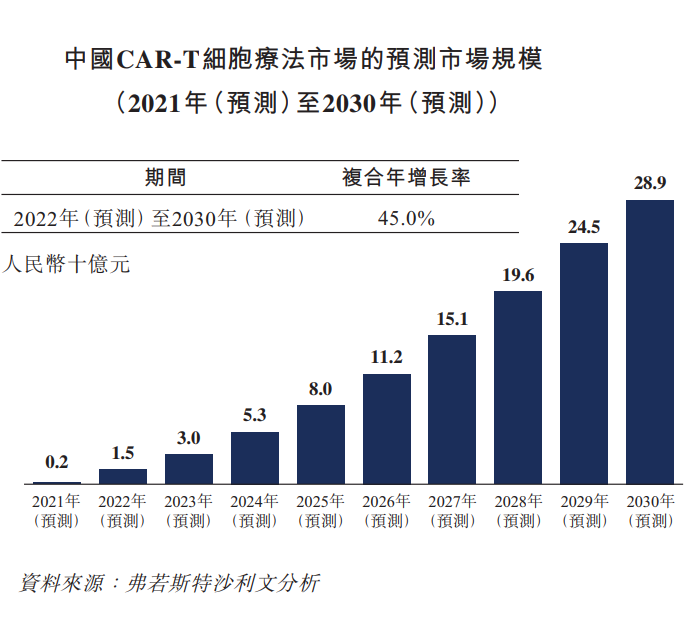

與此同時,CAR-T細胞療法的市場容量短期內不會超過50億元。興業證券報告指出,中國CAR-T市場有望在2021年啟動增長,市場規模為2億元,未來,在政策優惠和患者負擔能力提高的推動下,2024年和2030年市場規模將分別進一步增長至53億元和289億元。

這意味著,國內CAR-T研發賽道的競爭程度不亞于PD-1。在李宗海看來,這種同質化現象不止在中國存在,全球亦是如此。因為人體天然的靶點只有這么多,合適的靶點非常有限,使得企業涌入相同賽道。最終判斷一個藥品能否上市,還是以安全性和療效作為標準。

圖片來源:科濟藥業招股書截圖(有微調)

對于所有生物科技從業者來說,把產品從研發推向上市還只是第一步,更能體現產品價值的是上市后的商業化。李宗海向記者透露,目前市場部門已有人到崗,預計在2022年底進一步將銷售及營銷團隊擴充至70人以上。在他看來,團隊成員的數量是充足的,因為CAR-T覆蓋醫院的數量較少,主要是國內一些頂級的大醫院。此外,李宗海也把目光放到全球化的布局上,計劃建立美國等國外主要市場的銷售和營銷力量。

“醫生認可通往商業化道路的重要性,目前與科濟生物BCMA CAR-T臨床合作的醫院大概有20家,對于臨床來說,他們也在等待上市。”李宗海提到,以BCMA CAR-T為例,這種細胞治療方法已經寫進治療指南中,很多醫生也已接觸到BCMA CAR-T,并且看到其療效是顛覆性的、前所未有的,可以給病人提供真正的幫助,甚至有可能治愈。這對于醫生來講是很大的動力,因此他們的接受度是很高的。

漫談創新:

它給了公司嘗試國際化的勇氣

過去6年,從一年抗體藥申報不超過兩位數,到如今PD-1、ADC甚至雙抗和CAR-T等前沿每個新藥都有數十家企業布局,中國創新藥迎來黃金發展時期。

李宗海對《每日經濟新聞》記者表示,2015年,藥政改革開啟行業新紀元后,國內創新藥開始進入發展快車道。起初,創新藥研發以熱門靶點為主,同質化嚴重,競爭賽道非常擁擠。對這一局面,李宗海覺得不難理解,因為創新能力是需要時間培養的,“你讓一個團隊突然做一個核心,談何容易。相較之下,國外積累時間更長,因此他們的技術儲備會更強”。

在發展過程中,國內的資源配置也在不斷優化。他認為,以前更多的資源是放在Me too或者Me better上,但在醫保談判的背景下,傳統價格體系受到沖擊。后來生物類似藥市場開始火熱,其在商業化渠道上更強,導致仿制藥基本上很難有太大的競爭力,資源才開始傾斜到創新研發上。

此外,終端支付能力也是影響創新推動的重要因素之一。在李宗海看來,中國的終端支付能力還不足,中國創新藥市場占有率和市場規模面臨瓶頸,利潤率最終也會比較低。“如果一個藥廠沒有終端的回報,怎么可能有持續的創新呢?如果按照國內的價格,獲得可觀經濟回報的挑戰還是比較大的。”

2020年開始,國內創新藥企開始談起國際化,把商業化方向放到了高藥品定價的歐美國家。在李宗海看來,現在的核心技術主要還是來自西方國家,中國藥企需要拒絕拿來主義,在技術上有自己的創新。中國創新藥需要不斷地成長,但也不能妄自菲薄。近年來,國內有越來越多的創新藥產品和公司走向全球,這種“出海”的底氣便來源于創新能力的提高。“因為有創新,我們才有勇氣去嘗試國際化。”李宗海談到,2016年科濟生物在美國Delaware注冊子公司,成為中國CAR-T領域首家到美國建立子公司的藥企。

圖片來源:視頻截圖

擺在李宗海面前的一個現實問題是,因為價格過高,很多患者并不一定能用上CAR-T藥物。《每日經濟新聞》記者了解到,諾華用于治療白血病的Kymriah定價為治療一次47.5萬美元;吉利德/Kite用于治療B細胞淋巴瘤的Yescarta治療費用定價為治療一次37.3萬美元。這些CAR-T藥物在美國均已經進入醫保。而復星凱特近期獲批的Yescarta,也被傳定價高達人民幣120萬元。

李宗海希望科濟藥業能夠增強CAR-T藥物的可及性,這對于很多做藥者來說,在某種意義上是良心的拷問。面對高昂的治療成本,科濟藥業的對策是:以藥物的良好安全性降低非產品相關治療藥物成本;多管線產品及大適應癥帶來規模效應;以及通過端對端生產能力,包括自主生產慢病毒載體等來降低CAR-T的制造成本;長遠來看,希望通過同種異體通用CAR-T技術THANK-uCAR(THANK-uCAR指公司專有技術生產的CAR-T細胞較源自第三方捐獻者的T細胞具有更好的擴增性及持久性)來降低成本。與此同時,隨著中國經濟實力的提升,以及商業保險等方式的介入,將有望進一步提升CAR-T藥物可及性。

在李宗海看來,細胞治療會成為未來癌癥治療的主流手段。他把細胞治療比喻為一個大卡車,可以在里面裝載很多東西。比如說靶向性問題,用傳統技術基本上是不可能攻克的,但細胞治療可以把你想象到的現代生物分析技術整合在一起,可以通過合成生物學、基因編輯等技術去調控靶向。另外,它的靈活性較強,對其他疾病如自身免疫疾病、心血管疾病等,都有可能涉及和攻克。

記者手記丨羅馬非一日建成 藥品創新任重道遠

就像科濟藥業董事長李宗海所說,創新能力需要時間培養,雖然國內越來越多的創新藥產品和公司走向全球,但現在的核心技術多數還不在我們手上。

中國藥企渴望在技術上有自己的創新,也需要有自己的創新,只有掌握更多核心技術,避免拿來主義,才可能在全球創新藥的舞臺越走越遠。

我們期待更多像科濟藥業這樣的創新藥企業誕生,渴望有更多的First-in-class研發上市,也渴望有更多新藥、好藥上市,提升藥物可及性。但這一切,都需要我們扎實做好基礎研究,給創新多一些耐心,給創新多一些時間。

記者:金喆 實習生 黃穎琳

編輯:文多

視覺:劉陽

視頻編輯:祝裕

排版:文多 馬原

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP