每日經濟新聞 2022-12-04 15:51:20

據統計,目前全國共有大中型商圈1萬多個、步行街2100多條,初步形成面向不同層次需求的多層級商業網點布局。與此同時,布局不合理、商業設施陳舊、同質化競爭嚴重等問題,成為不少城市商圈的“通病”。回看歷史,中國城市商圈經歷了怎樣的演變軌跡?歷經千百年發展演進,城市商圈又如何才能保有活力、持續實現自我進階與迭代?

每經記者 程曉玲 每經編輯 楊歡

圖片來源;攝圖網_500347303

所謂“無商不成市”。自古以來,城市就是商業文明的策源地。城市商圈的變遷之路,亦鐫刻著城市經濟與人文的共同記憶。

“從開始的以水井為中心展開到坊市制再到真正意義上的市場,城市商圈在城市中的比重和地位不斷加大。”

據《城市商圈論》一書分析,中國城市商圈無論是空間范圍、交易時間還是管理機制,都經歷了從封閉到逐步開放的過程。

《城市商圈論》,作者:柳思維,唐紅濤,吳忠才,徐志耀,王娟,出版社:中國人民大學出版社

據統計,目前全國共有大中型商圈1萬多個、步行街2100多條,初步形成面向不同層次需求的多層級商業網點布局。與此同時,布局不合理、商業設施陳舊、同質化競爭嚴重等問題,成為不少城市商圈的“通病”。

回看歷史,中國城市商圈經歷了怎樣的演變軌跡?歷經千百年發展演進,城市商圈又如何才能保有活力、持續實現自我進階與迭代?

我國古代城市商圈發展經歷了漫長的“城”“市”分離。

最初的城市是有城而無市的,城市僅是作為軍事堡壘和行政中心,社會分工尚不明顯,商人階層不存在,因此并沒有作為商業中心的“市”的存在,更無論城市商圈了。

春秋戰國時期,分裂的諸國之間除了彼此征伐外,經濟和商業聯系空前緊密,這開始刺激城市內商業的不斷發展,開始在大城內設置專門的商業區——市。

到了秦漢魏晉南北朝,由于國家合而復分,在各個地區包括長江以南和四川都開始出現許多大都市,如南朝的建康和成都平原上的益州都開始成為區域的商業中心,但城市商業的發展并沒有出現實質性的改變。

直到唐宋時期,城市商圈范圍得到空前的拓展。唐朝中葉以后,隨著城市商品經濟的發展,狹小的市場空間已經難以容納不斷擴張的城市商業,在城市的住宅區開始出現臨街的店鋪,坊市的界限開始變得模糊。

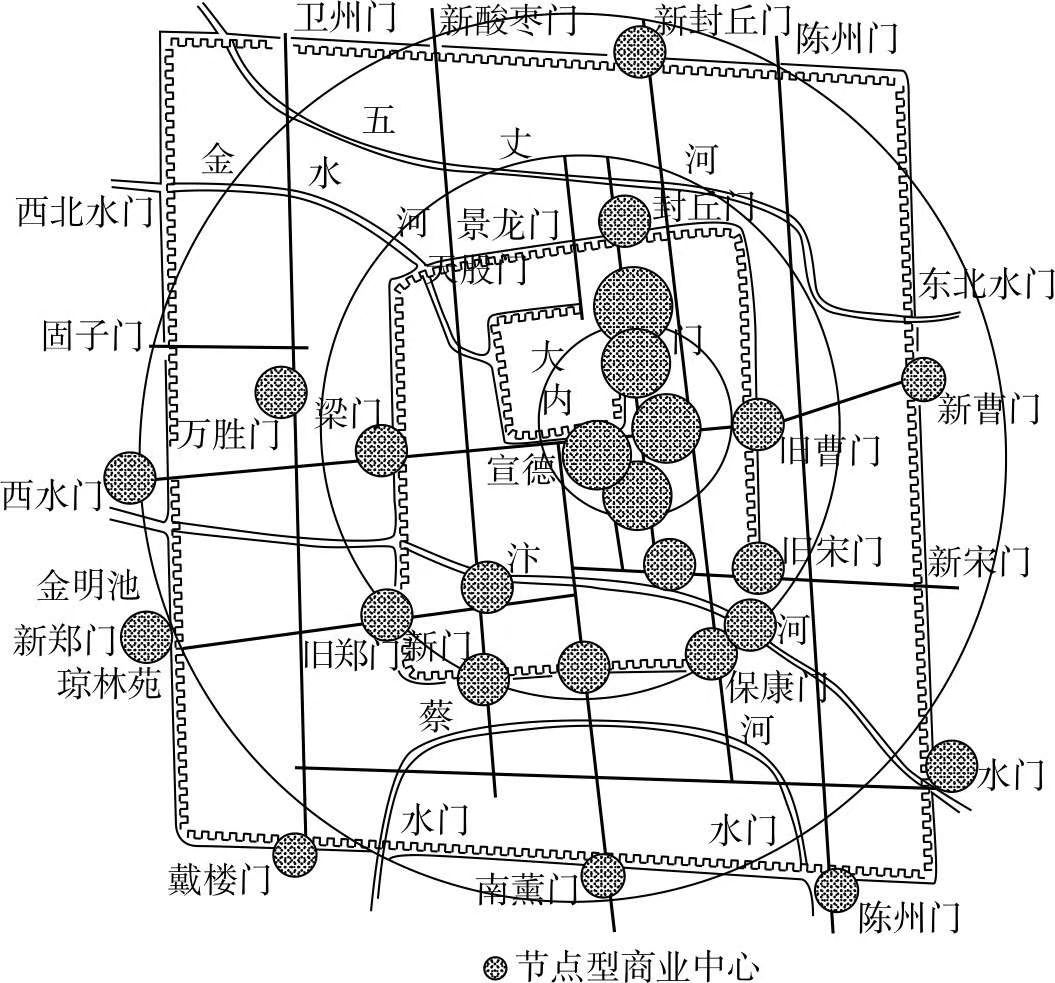

據《城市商圈論》所述,古代城市商圈經歷了從東城西市和坊市制到草市和商業中心的興起過程。其中,誕生于古代商業發展高峰期的北宋都城東京汴梁,也就是如今的開封,是中國古代商圈發展中的典型代表。

“宋東京城城垣、街道、河流交錯縱橫,形成了為數眾多的城市節點,在大多數節點處以幾個大型店鋪為核心形成了商業中心區。”《城市商圈論》中分析,東京商圈不僅擁有多中心的商業形態,同時由于商業中心大多沿里城、外城城關分布,形成了以宮城外壁東部、東南部為中心,大致沿里城城垣、外城城垣呈近似圈層的分布結構。

北宋東京城市商圈圈層結構示意圖 來源:《城市商圈論》

除了商業網點分布廣泛,東京商業活動時間也有所延長,并且各類市場互相補充,以方便居民生活的需要。

例如,以時間來分有早市、日市、夜市、季節市等;按地點分有橋市、廟市、瓦市等;按功能類型分,又有大宗商品存儲批發交易區、綜合性日雜百貨商業區、特色飲食業服務區、游賞娛樂風景區等等。

時至今日,我們常說,夜經濟是城市經濟的重要組成部分,也是凸顯區域特色、延伸消費鏈條、促進經濟繁榮的重要途徑。但實際上,在宋代之前的漫長歷史時期,中國城市里幾乎都是實行宵禁的。

圖片來源:攝圖網50097484

實施宵禁是由城市構造決定的,宋代之前,中國的城市都是里坊制——

一座城市被劃分成若干個小城,小城即稱作坊,照樣有城門,定點開關。每一個坊設有武侯鋪,就是治安機關,專門檢查宵禁。臨街不許開店,除少數權貴,家門也不許臨街,商品買賣只能到東、西二市進行。這樣的制度必然導致商業凋敝和生活死板。

當然,夜市也并非完全是宋代的產物。據考證,其萌芽于殷周年間,在漢朝初具雛形。即便是夜禁制嚴苛的唐朝,夜市也曾經曇花一現,有過片刻的輝煌。但直到宋朝,夜禁制幾近消亡,夜市更是迎來了自己的高光時刻。

取締了宵禁,夜市、早市無縫銜接,臨街允許開設店鋪,商業興旺,世界各地的人聚集于此,彼時的汴梁城儼然消費主義之都,常住人口已達百萬,同期歐洲大城市常住人口不過一兩萬人。

然而后面的故事,我們也都知道,靖康二年的滅國之辱,一并關掉了汴梁城的總開關,這個最早城開不夜的世界級都市就此陷入黑暗,從國際一線直墜國內四線。

近代中國人們不再將消費停留在生存層次,而是開始重視享受消費和發展消費,用以提高生活質量,尤其是對文化娛樂活動的消費。這一時期,人們的文化娛樂消費活動表現出了中西雜糅、多元復雜的特點。

以上海為例,《城市商圈論》中分析指出,近代上海商圈的演進過程中,“海派特色”尤為突出,在外國資本和民族商業資本的刺激下,其形成東西交融的商圈發展模式。

其中的一大代表便是洋行。早在1843年,上海已有39家洋行,最早進入上海的外國洋行大多是原來廣州外商洋行在滬開設的分行。

書中指出,隨著上海取代廣州成為中國對外貿易中心,這些洋行的總行也就遷往上海。“1854年上海的外國洋行增加到120家以上,1876年更增加到了200多家,到1914年已經增加到了1145家之多。”

另一個則是百貨商業,上海被稱為“中國百貨公司搖籃”,19世紀下半葉,上海先是出現了英商開設的福利公司和泰興公司,稍后又有匯司、惠羅等外商百貨公司開設。20世紀初華商經營的大型百貨公司從香港發展到上海,主要有先施、永安、新新、大新、麗華、中國國貨、大陸商場等幾家。這其中的前四家是近代上海環球百貨業中著名的“四大公司”。

圖片來源:攝圖網500648416

當然,上海商圈的海派特色不只反映在行業身上。從商業空間分布上,作者又將其歸結為兩點:

一是以南京路商圈為充分展示商業文化個性魅力的長廊,以引導市民日常生活由基本消費為宗旨集吃穿用玩于一體;二是路里結合、揚長互補,發揮特色商業的規模效應。

寧波路—天津路商圈以金融業為特色;福州路東段的文化街是上海幾乎所有的報館、書局、文教用品大商店集中地;金陵東路東段的里弄是百貨業批發中心區。

作者認為,這四個經營區各具特色、布局規范、相互競爭,南京路、寧波路、福州路、金陵東路四條馬路大體反映了近代上海商圈的主要特點。

可以說,1843年開埠以來,上海城市近180年的商業發展史就是一個國際消費都市崛起的歷史。而今,城市商圈發展日新月異,尤其大都市商圈的蓬勃發展,使其成為城市重要的經濟現象,呈現出現代性、國際性和多元性的特征。

《城市商圈論》指出,現如今,城市商圈已經成為區域第三生產力的總和——“在人口和經濟的集中過程中,只有將商業、金融、房地產等第三產業有機地組合起來,才能產生強大的商勢,使每一個參與者都獲得疊加的效益”。

隨著城市商圈的發展,城市商圈的等級化程度越來越明顯。

《城市商圈論》將城市商圈按照不同層次劃分為都市級商圈、區域級商圈、社區級商圈和特色級商圈四大類。

其中,都市級商圈是最高等級的城市商業“中心地”,位于城市中心區,交通便利,商業高度集聚、經營服務功能完善、業態齊全、服務輻射范圍超廣。其服務范圍和影響面一般會涵蓋整個城市、周邊地區甚至國內外更大的范圍,一般在都市級商圈,有50%以上的購買力來自該商業區以外的地區。

根據商務部國際貿易經濟合作研究院發布的《中國城市商圈發展報告2021》顯示,2020年,上海南京路、重慶解放碑、西安大唐不夜城、天津金街、廣州北京路、沈陽中街和杭州湖濱等7條全國示范步行街客流量均超過5000萬人次,其中重慶解放碑、上海南京路等5條全國示范步行街營業額超過80億元。

圖片來源:攝圖網500615120

城市商圈尤其是位于核心商圈的步行街,對于促進消費回補、激發城市消費活力的重要性毋庸置疑。不過,我國城市商圈仍面臨供需不匹配、布局不合理、商業設施陳舊、同質化競爭嚴重等問題。

上述報告提到,目前中國城市商圈布局局部過剩與短缺的矛盾依然較為突出,與構建新發展格局存在差距。

例如,“一、二線城市甚至三、四線城市中心城區普遍面臨大型商業設施供給過剩,部分商業項目空置率高、招商運營壓力大、經營困難等情況,造成大量商業資源閑置和浪費。”

這就涉及到城市商圈科學化布局的重要性,《城市商圈論》中指出,政府對城市商圈的規劃定位,要兼顧城市生產力發展水平的不同階段,并結合城鄉商業網點的規劃和布局,擬定城市商圈規劃標準,才能夠克服在商圈建設和發展中的隨意性和盲目性,促進商圈建設的經濟效益、社會效益和環境效益的有機結合。

“在城市商圈的商品流通過程中,政府雖然不直接參與商業活動,但是‘守夜人’的角色是必不可少的。只有科學合理地深入間接宏觀調控,為企業經營活動創造一個比較寬松的環境,才能使商圈企業得到更長久的發展。”

事實上,從2018年確定首批國家級試點步行街,到11條全國示范步行街先后誕生,再到近日首批全國示范智慧商圈、智慧商店名單公示……近年來,商務部等部門相繼發布高質量推進步行街改造提升、推進城市商圈建設等一系列政策文件,并同步啟動相關試點示范工作。

這背后,正是我國城市商圈不斷轉型迭代的現實要求。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP