每日經濟新聞 2024-02-24 12:39:32

每經編輯 孫志成

據新華社消息,南京市政府24日凌晨召開發布會通報,南京雨花臺區明尚西苑居民樓火災事故死亡人數增至15人,另有44人在院接受治療。

發布會上,南京市消防救援支隊支隊長梁軍介紹,經初步分析,火災為6棟建筑地面架空層電動自行車停放處起火引發,具體原因正在進一步調查。

居民描述驚魂一刻

據央廣網,明尚西苑6棟中,1樓、22樓至頂樓34樓,均有外立面出現焦黑。6棟1單元一居民回憶,4時30分左右,自己聽到異響,出門時發現走廊有黑煙,下樓后她注意到,1樓火勢較大,有爆炸聲。2單元樓棟中部其中一層樓有火勢,已有兩輛消防車抵達。逃離后,她回到了同小區的親戚家,5時許,再次經過6棟2單元時,她目睹了火勢從中部一層樓蔓延為三層樓,“它是突然往上沖的”。

龐先生居住在6棟2單元16樓,他回憶,凌晨4時許,他被一陣來自樓下的爆炸聲吵醒,聞到了燒焦的味道。通過逃生通道,他嘗試下樓,在7樓時,由于濃煙過大,他選擇折返上樓,在27樓停留躲避。將近6時,龐先生得知1樓火被撲滅,隨后下樓。下樓后,他看到,1樓擺放的電動車已被焚燒,1樓及部分樓棟中部火勢已滅,而后,頂樓一帶出現火勢。

圖片來源:視覺中國

據津云新聞,已經懷孕8個月的祁女士和她的愛人,就住在6號樓2單元30樓。祁女士說,6號樓一共3個單元,總共34層樓,每個單元每層有8戶居民,發生火災時,她和丈夫都在睡覺,聽到樓下有人大喊“著火了”。

“他打開臥室門,就發現客廳里已經有很多煙了,然后他馬上把我叫醒了。”祁女士說,起初,夫妻倆因為不知道具體著火點在哪一層,也不敢輕舉妄動,可是后來飄進她家的煙越來越多,客廳里漸漸被濃煙填滿,什么都看不清楚了,“我們倆趕緊把枕套打濕,捂著口鼻,睡衣外面套上羽絨服,穿著拖鞋,摸著黑從家出來了。”

從家出來后,祁女士夫妻倆才發現,明火已經燒到了隔壁鄰居家。夫妻倆順著樓梯,映著手機穿過煙霧散射的微弱光線,一路從30樓向一樓逃生。

直到安全出了樓棟后,祁女士才注意到,自己的全身上下都沾滿了黑色煙灰,眼前的火災景象,更是讓她后怕又驚恐。兇猛的火勢伴著濃煙,向上蔓延,多個樓層的多戶居民家都出現了明火。

2年前曾有媒體報道該小區存消防隱患

值得注意的是,早在近2年前,就有媒體報道過事發小區架空層的消防安全隱患。

據南京廣電《法治現場》欄目2022年4月14日報道,該小區架空層擠滿電動車,呼吁“消防設置需跟上”。

該視頻拍攝的位置是明尚西苑小區2號樓架空層,一位居民稱,雖然早晨9點架空層有很多電動車停放,但晚上要更多一些,她曾在晚上8點鐘時查過,有180多輛電動車。該居民稱,自從2019年禁止將電動車存放樓道里后,原本用作健身休閑和停放自行車的架空層,就成了電動車的停放場所,2019年該棟樓曾因電動車發生過火災,墻面上仍留下了大片煙熏痕跡。? ?

由于不少居民將電動車停放在架空層,也就是一樓單元門旁的廊道中,存在消防隱患,此事件引發投訴和媒體關注。

當時小區物業表示,原先架空層的設計并非用于停放電動車,所以并沒有煙感噴淋設施,隨著架空層改變用途,已經請了專業人士查看能否增設消防設施。

有消防企業人員表示,根據物業要求準備將滅火器掛在顯眼的位置。從架空層現場情況看,不能實現煙感裝置,但可以安裝噴淋裝置,當溫度達到68攝氏度以上,會自動噴淋、滅火。

彼時街道辦事處工作人員表示,將調研是否有增加煙感或者噴淋等設施的可操作性,將利用現有的高空拋物探頭,對架空層的情況進行覆蓋無死角的監控,發現火情將進行處理,同時會督促物業公司維保主體責任。

此外,還有網友曾在2020年8月發文反映稱:明尚西苑小區2棟,架空層充電位置不夠,沒有照明,單元門里很多電動車,還有電動車上電梯充電,多次和街道物業反映,一直再(在)想辦法,從年頭開始到現在沒有動靜。天熱車多,有失火隱患。

并在2021年6月再次發文稱:“物業不作為,多次反饋依舊有人推電動車上樓,隱患很大,多次反饋街道物業無果。”

2月24日,該網友發文回復稱:“我21年就搬走了,父母住那里,住的是二棟,家人沒事,謝謝大家”。

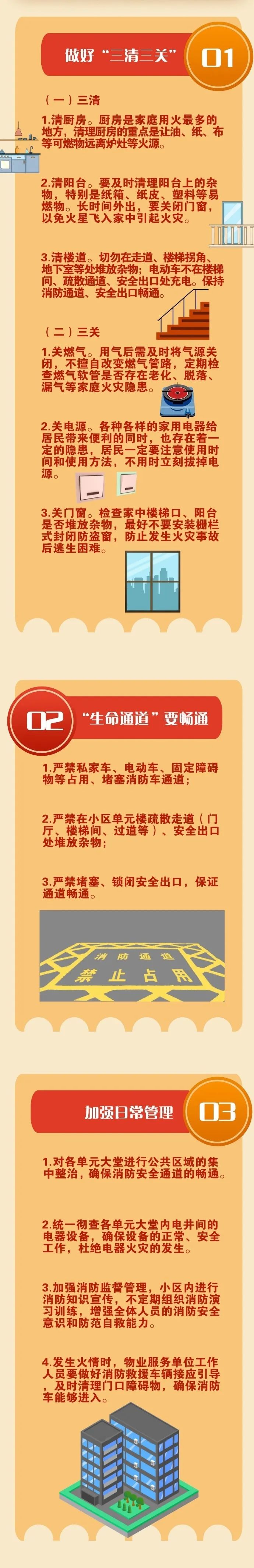

高層住宅如何防火?

高層住宅如何防火?高層建筑功能復雜、人員密集,易燃可燃物多,一旦發生火災,容易造成較大損失。據中國消防的科普提示,不在天井、樓道等公共區域堆放雜物,保持安全通道暢通,可以極大減緩火勢蔓延速度,給住戶留出更多逃生時間。

若遇到高層建筑火災

居民如何快速逃生?

點擊下面視頻一起了解

視頻來源:中國消防

愿逝者安息

愿悲劇不再重演!

編輯|孫志成?易啟江

校對|王月龍

每日經濟新聞綜合新華社、央廣網、津云新聞、南京電視臺《法治現場》、中國消防等

每日經濟新聞綜合新華社、央廣網、津云新聞、南京電視臺《法治現場》、中國消防等

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP