天府新視界 2024-06-27 09:38:15

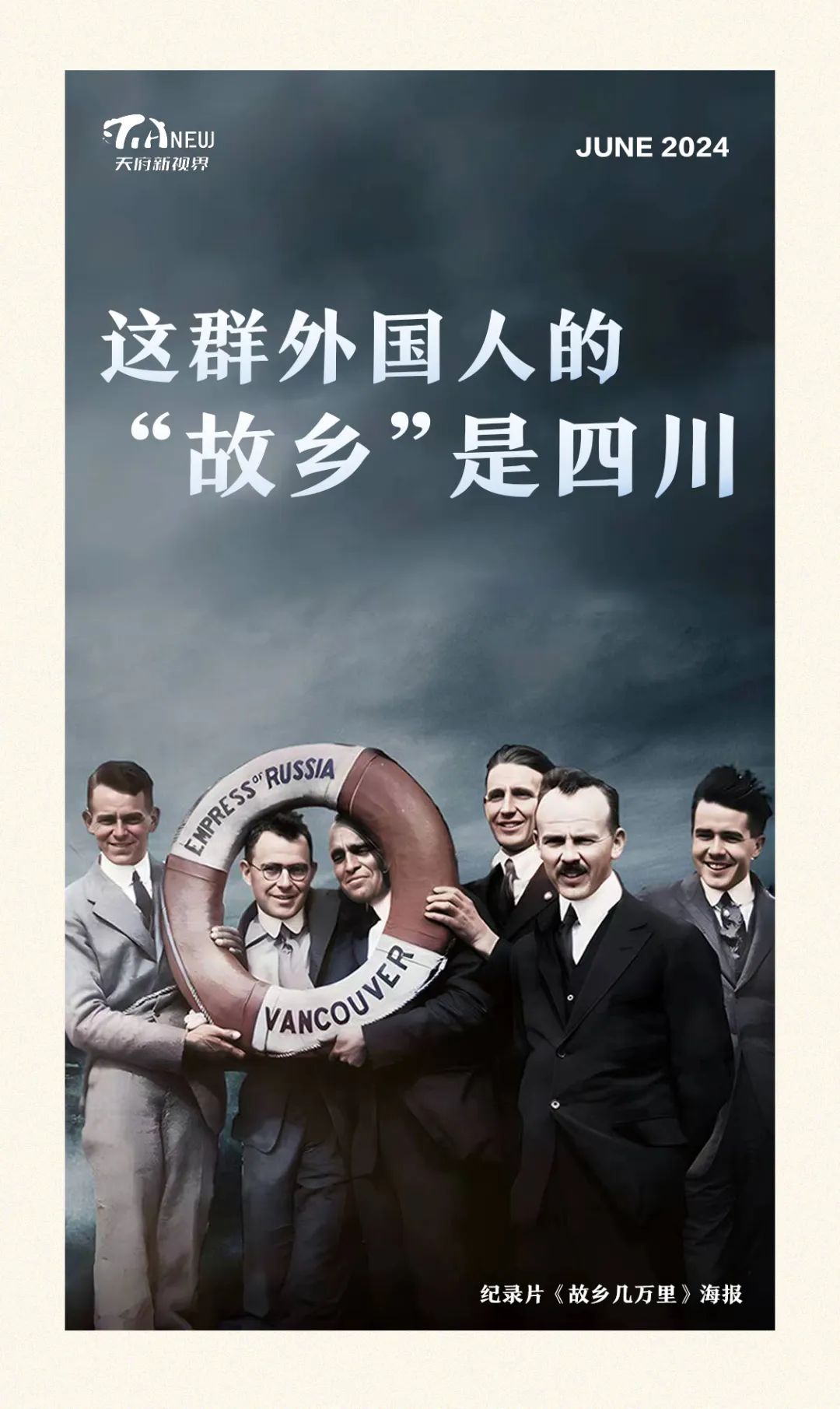

上月底,央視紀錄頻道首播歷史人文紀錄片《故鄉幾萬里》,以獨特的視角、生動的敘事,為當代觀眾還原出一段跨越萬里、綿延百年的東西方交流往事,業界及海內外受眾反響極為強烈。目前,央視頻等網絡平臺也在繼續播出該片。

影片于宏大的時代背景與紛繁的故事元素中,精心切入“肇始”“腳步”“時光”“摯友”等敘事角度,以200分鐘共四集的篇幅,濃墨重彩地再現了幾代加拿大人綿延百年的“四川故事”。無論是西方醫學在四川的肇始、華西協合大學在成都的奠基,還是第二代孩子們在四川的幼年時光、成都民眾與他們的友好交往,以及他們對四川從陌生到熟悉,直至化為又一個故鄉,甚至為新中國的建立甘冒危險,一個又一個故事,不僅傳奇,而且傳情。

作為近年來國內紀錄片惹人注目的誠意之作,《故鄉幾萬里》所涉內容,緣起于四川,故事的起承轉合,人物的悲歡離合,無不刻上強烈的四川烙印。該片由四川廣播電視臺出品,川臺首席導演高松帶領骨干團隊深耕十年始得完成。看完全片,觀眾會情不自禁地發出感嘆:原來百年前的老外,就已經“非常中國”“如此四川”!

無疑,這些加拿大人的非凡經歷,猶如四川對外交流的歷史現場,堪稱東西方文明互鑒的生命見證。然而,他們的“入川記”,又只是古往今來承續不斷的一章。在他們之前,早已寫就無數的“前傳”,而他們之后,更多的“續篇”還在書寫。

蜀道再難,攔不住他們入川的腳步。

借助影像再現,能直觀地體會到百年之前入川之路的千難萬險。彼時中國,往來交通全賴水上船運,以及陸路上的畜力人力等,而從大洋彼岸的加拿大,到中國的西南內地四川,數萬里跋涉,不僅路途漫長,更有著病疫、盜匪、兵燹等種種隱患。

明知是生死難料的異國他鄉,他們卻義無反顧地來了。不為探險,而是源自理想,出于信念。

正如華西協合大學的開創者之一、加拿大醫生啟爾德在他的《治病救人》一書中所言,中國之所以吸引他來,是因為在這里可以獲得“為他人服務的樂趣,付出的壯美”,可以“走遍所有的城市和村莊,去教書,去救死扶傷”。

在穿山越海的入川之路上,啟爾德他們只是“后來人”。自古至今,深深歲月里,漫漫蜀道上,走過了一撥又一撥外國人。經商、求學、避亂、探險,他們入川的目的雖然各異,但內心對這片土地的好奇與向往卻是沒有分別的。

據《成都通史》記載,南北朝時期,西域商人何細胡來到四川,因經商而富甲一方,因蜀地的安逸而樂不思歸,干脆定居成都,踏踏實實改做“四川人”。他的兒子何妥更是成為有名的文學家和音樂家,不僅著書立說,還被朝廷指派為宮廷樂官。

公元762年的杜甫,寄寓四川,也曾驚嘆這里的“外國人”如此眾多。他曾寫有一首《海棕行》,詩中感嘆“左綿公館清江濆,海棕一株高入云”“移栽北辰不可得,時有西域胡僧識”,算是替唐時四川熱鬧的“國際交流”作了一個旁證。

至于再后來的馬可·波羅,那更是中外交往史上繞不過去的人物。雖然有人質疑他是否真來過四川,然而他的傳世之作中,卻是真實無虛地描繪出成都的壯麗。在他心中,這座被江河滋養、被時光浸潤的煙火成都,“世界之人無有能想象其盛者”。

今天熱門話題中有個說法叫“第三文化小孩”。在四川的歷史上,也有這樣一群外國人,他們的無限鄉愁,留給了四川。

一群加拿大人的傳奇經歷,投射于縱橫萬里的人間大地,滲透至流轉百年的四川歲月。對他們而言,人在四川,所要忍受的不僅是生活的磨難,還有時間的煎熬。這是所有身處異國他鄉之人都會遭遇的心靈困境。而要戰勝時間,莫過于把他鄉變為故鄉,把自己變為“中國人”,變為“四川人”。或者,按時下流行的說法,把“四川”變為方法,然后去應對各種變化。

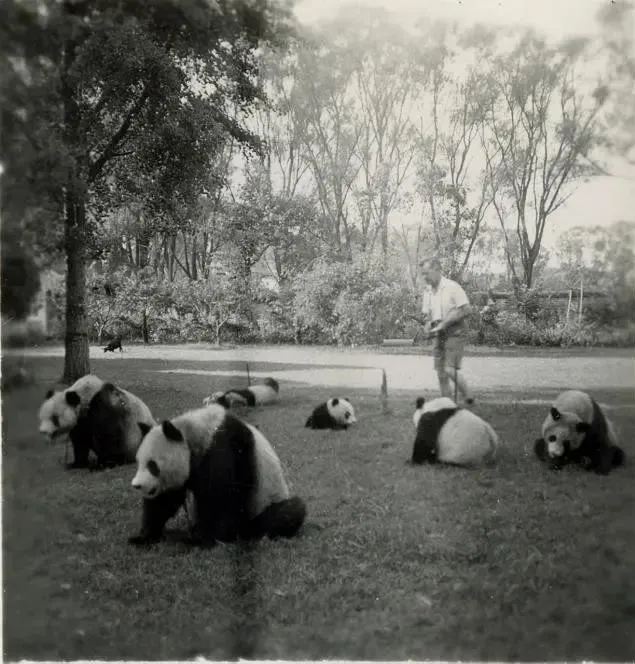

紀錄片中,那些“CS的孩子”(這些小孩幼年時曾就讀于成都加拿大學校,即Canadian School,簡稱CS學校)與四川一生牽掛,即便在后來回到加拿大,仍然年復一年定期聚會、追思不斷,哪怕一首兒時唱過的成都童謠也能勾起他們無盡的鄉愁。他們在“全球化”遠未來臨的那個年代,就已經被父輩的西方文化與所在地的四川文化雙向澆灌,成長為“第三文化小孩”。幸運的是,文化的差異并沒有造成他們的困惑,包容的四川反而庇護著一顆顆幼小的心靈,化為他們今生今世的又一個故鄉。正如片中那段極其珍貴的畫面,一只被稱為潘多拉的大熊貓居然在大衛家的后院打滾,活潑可愛的大熊貓成為這些“CS的孩子”最難忘的兒時記憶。

20世紀30年代,華西壩的大熊貓 圖據中國藝術攝影學會當代影像館圖書館

在這批小孩中,同在華西壩度過童年的伊莎白·柯魯克,更是在中華的土地上守望一生,成為“中國最著名的外國居民之一”,并最終獲頒中華人民共和國“友誼勛章”。

伊莎白的百年人生,曾經由《故鄉幾萬里》同一個主創團隊以相同的理念傾情制作,以《伊莎白——我的選擇是中國》為主題傳播于世。面向漫長的歷史時光,透過伊莎白堅定的選擇、偉大的人生,我們當深深體會到何謂“中國之愛”,何謂“四川之情”。

越是驚奇于伊莎白108歲的傳奇,我們就越是會發出這樣的感嘆:究竟是什么樣的力量,讓她超越如此漫長的時光,成就如此非凡的人生?

晚年伊莎白曾經有一句表白:“如果僅僅當觀察者,大衛和我不會留在中國。我們留下來是因為被允許成為參與者。”這句肺腑之言,道出了這樣一個道理:當她不再旁觀,而是把自己當作新中國的一員,她生命的世界便從此一片澄明。

2019年,104歲的伊莎白·柯魯克重回故鄉成都華西壩,在志德堂前回憶童年 圖據天地出版社

伊莎白如此,那些心心念念深愛中國、長戀四川的外國人又何嘗不是如此。比如美國人賈和普,20多年的時光里,24次踏訪古蜀道,那份執著那份深愛,怕是一般中國人都難以做到。在她心中,早已視中國為第二故鄉,視四川為又一個美好的家園。

當年,那句“成都,一個來了就不想離開的地方”,原本是向世界發出的邀請,現在看來,這句話更像是為古往今來外國人的“走四川”所作的總結陳詞。

四川的故事,因他們而源遠流長。

那些遠道而來的一次次“走四川”不僅以其傳奇的經歷永載史冊,而且還將其閃亮的光芒投向未來,影響當下。

借助《故鄉幾萬里》,我們可以得知,因為不遠萬里而來的外國人,四川有了最早的西醫診所和牙科醫院,更有了赫赫有名的華西協合大學。更為重要的是,如果說當初這些只是小小的種子,那么,百年之后,還是這片土地上,種子早已經長成參天大樹。而回望歷史的來路,那些把四川帶向世界、又把外面的世界帶給四川的,又豈止這些加拿大人。

華西口腔健康教育博物館門口矗立的中國現代口腔醫學之父林則塑像

華西口腔健康教育博物館門口矗立的中國現代口腔醫學之父林則塑像

150多年前的四川,走來了德國人李希霍芬。作為第一個為“絲綢之路”命名的地理學家,他陶醉于四川的山山水水,更為海棠香國樂山的美麗而傾倒。借他的記錄,世界從此永遠記住了在東方四川,有“一種美麗至極的真正中國式的風景”。

120年多前的四川,走來了英國人威爾遜。這位“最成功的植物涉獵者”,在四川的群山之中欣喜若狂、樂而忘返。經他之手,四川峨眉仙山的高山杜鵑、珙桐等珍稀植物被帶到西方,而他也因此成為“打開中國西部花園的人”。

96年前的四川,走來了美籍奧地利探險家洛克,人類從此有了香格里拉的夢想。多少個日夜過去,大自然還是大自然,“洛克線”卻成為了一條鄉愁之線。

從陌生到熟悉,當以四川為主體講述故事,最耀眼的兩張名片必然是大熊貓和三星堆。追根溯源,這又是“四海之內,猶如一家”的兩個故事。

1869年3月,四川雅安寶興偏遠的山區里,法國人戴維面對著一只他一生中從未見過的神奇動物。幸運的是,他天生的敏感與強烈的好奇,促使他對這個黑白相間的新物種窮追不舍,因為他堅定地判定:“這可能會成為科學上一個有趣的新種!”

人類當感謝戴維,四川也多了一個“推薦官”。

同樣要感謝的是美國考古學家葛維漢。正是這位當年華西協合大學博物館的館長,遠在1934年,主持了三星堆的最初發掘,整理出歷史上第一份有關廣漢古蜀文明遺址的考古發掘報告——《漢州(廣漢)發掘簡報》,由此揭開三星堆遺址科學考古序幕。

面對當今已經熱爆全球的三星堆文化,我們自然不該忘記90年前,川西壩子廣漢的燕家院子里,葛維漢挖出的那第一鏟泥土。

1934年,葛維漢(右一)在廣漢三星堆遺址考古發掘現場

2019年3月19日,葛維漢外孫克里斯多夫來到華西壩,聽著大家用四川話講述外祖父在四川成都華西壩的故事,發現終于來到兒時故事里的地方。他還發現母親中國話發音和他不一樣,他專門就這個問題去找了研究中文的學者,最后才得知,自己是成都口音,而母親是宜賓口音。

只要心相通、情相連,再遠的征途都可前往,再長的歲月都值得等待,因為遙遠的中國、美麗的四川,已經化為幾萬里之外的另一個故鄉。

翻閱著一篇接一篇的“入川記”,我們讀到的不只是一個個驚天動地的傳奇故事,更是一段段催人淚下的人間“鄉愁”。

海內存知己,天涯若比鄰。文化因交流而精彩,人類因往來而進步,綿延千年的外國人“入川記”可謂美麗的例證。

撰文/潘勇 供稿/四川廣播電視臺

編輯/萬秋霞 梁慶 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP