每日經濟新聞 2024-08-29 10:54:25

每經特約評論員 鄧潔琳、施懿宸

每經編輯 徐肖逍

2024年6月13日,歐盟委員會在《歐洲綠色協議(The European Green Deal)》的框架下通過了《商品維修指令(Directive on repair of goods)》,與《賦予消費者綠色轉型權力指令(Directive on Empowering Consumers for the Green Transition)》《可持續產品生態設計法規(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)》配合,明確歐洲商品從設計-生產-制造到維修的通用規則。與此同時,美國已有27個洲考慮制定“維修權”法案,其中加州相關法律已于2024年7月生效,要求制造商需為售價超過50美元的電子產品和電器提供維修材料。

近年來我國陸續出臺《“十四五”循環經濟發展規劃》《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,其中雖有所提及綠色產品消費和低碳生活方式養成,但因經濟發展所處階段差異,仍多以產業綠色轉型發展為重心,消費者角色在其中體現有限。2024年發布的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》中開始重視綠色消費品的更替,在一定程度上激勵企業的綠色消費品生產,但從保障商品耐用度、維修權益、廢舊品的回收和處理均尚待細化,在“市場為主”的總體要求下賦能消費者綠色消費(含服務)選擇權益方面亟需配套指引和行動。

本文基于《歐洲綠色協議》下的綠色消費轉型一攬子法規,討論如何將綠色轉型權利賦予消費者,以及維修權益保障的社會議題對于循環經濟模式綠色轉型扮演的重要角色。

(一)擺脫線性經濟發展思維

線性經濟模式表現為傳統經濟中“資源-產品-廢棄物”的單向流動,以資源的線性流動為特征。此種發展模式雖在200多年前工業革命后帶來了全球經濟爆發式增長機遇,但人口和社會的發展體現為人類對食品、飼料、生物材料、生物能源資源需求的增長,加劇自然資源的過度開發。然而資源未得到充分利用即變為廢棄物,是浪費資源且經濟低效的,從自然資源的有限性和經濟對自然資源的依賴性角度來看,均是不可持續的發展模式。

循環經濟與線性經濟相對,它充分利用和管理存量資源的價值,以優化物品的使用而非生產為目標,可將對自然的關愛、時間價值等要素引入經濟和社會系統。相較于線性經濟的鏈條終止于產品出廠或是銷售節點,循環工業經濟模式從“廢棄物處置”此節點為開端,盡可能延長物品的最高價值、最佳功能和再利用的可能,并通過循環鏈條的存量管理、降低產品生命周期內成本的方式創造增量。

(二)生產者責任延伸制

生產者責任延伸制(Extended Producer Liability/ Responsibility)是通過政策制度,要求生產者對其產品全生命周期負責,在此強調消費后階段的產品責任制。依據我國2017年印發《生產者責任延伸制度推行方案》,生產者責任延伸制度是指將生產者對其產品承擔的資源環境責任從生產環節延伸到產品設計、流通消費、回收利用、廢物處置等全生命周期的制度;實施生產者責任延伸制度,是加快生態文明建設和綠色循環低碳發展的內在要求,對推進供給側結構性改革和制造業轉型升級具有積極意義。

相較于歐盟《可持續產品生態設計法規》在指令中明確分類梳理產品屬性、明確產品生產與質量要求、同步審核進度情況、零部件的通用性等細節要求,我國在生產者責任延伸責任制領域尚處起步試點階段,產品的適用范圍仍較為寬泛,僅汽車行業由工信部、科技部、財政部和商務部聯合發布《汽車產品生產者責任延伸試點實施方案》,且多以工業化處置廢棄物和供應鏈建設為主要試點內容。

(三)循環經濟轉型缺口:消費者的角色參與

消費作為鏈接生產和生活的核心環節,是生產的最終目的,更是拉動經濟轉型的需求動力。據國家發改委數據,我國2023年最終消費支出對經濟增長貢獻率達82.5%,較2022年增長49.7%,已成為經濟增長第一拉動力。然而,在綠色轉型和綠色金融支持政策方面仍多以產業、企業為主,消費者角色雖常被提卻居于幕后。且在消費場景下,生產者/賣家與消費者的對立角色,常在所有權發生轉換的那一刻開始出現,生產者責任延伸制在消費者權益保護方面同樣可見一定程度的互不相關。

從線性經濟向循環經濟的轉型,需要動員和發揮在鏈條上每個角色的力量。在工業和市場經濟達到一定的成熟度后,消費者對綠色商品的選擇權、使用權、維修權和商品的最終處置權將決定產品治理全生命周期的覆蓋范圍,成為左右循環經濟是否能轉動起來、轉動速率如何的關鍵。當前,歐盟在綠色產品設計要求和供給等工業綠色轉型達到一定成熟度后,正在將進一步的選擇權賦予消費者,強調循環經濟鏈條轉動的流暢性。

循環經濟旨在使社會可持續發展愿景下的存量(資產、資本)使用價值最大化,包括自然資源存量、勞動力存量(工作和獲得的技能)、文化存量(物質和非物質)、資金存量以及人工自然存量(人造物品與合成物質材料)等方面的價值最大化。

消費者維修權的找回,是在可持續發展契機下,將環境責任與消費者權益帶入至同一個語境對話。循環經濟的核心是強調一件物品的使用價值,通過對人造物品進行存量管理,實現用人力資源替代能源和資源。同時,維修活動屬于知識密集型活動,通過維修權促進“商品再制造/再利用”,延長商品的使用壽命甚至打破物品的生命周期年限,是通過投入人力資本和“以部分代替整體”有限的資源而獲得降本增值的價值再創造過程,本質上可較好地維護人力資本和人造資本。

(一)歐盟綠色消費法令進階

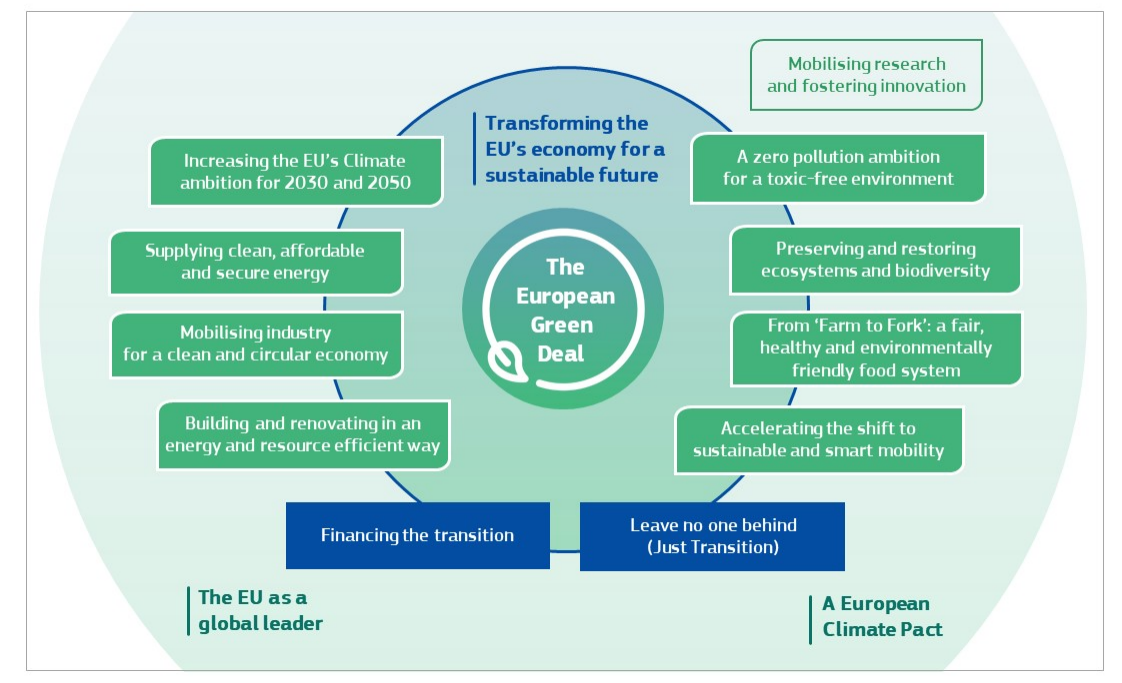

《歐洲綠色協議》為可持續發展經濟轉型頂層框架,致力于在應對氣候和環境相關的挑戰的同時,將歐盟轉變為以人為本、公平和繁榮的新社會經濟形態。

圖1.歐洲綠色協議框架和主要內容

資料來源:European Commission,The European Green Deal

在綠色消費領域,歐盟發展到現在主要經歷以下階段:

階段一:關注消費者對綠色消費品的選擇權。大力推動“綠色產品”認證,豐富綠色消費品供給,培養消費者綠色消費理念。

階段二:明確綠色消費品高標準發展要求,保障消費者的綠色消費真實性。發布《可持續產品生態設計法規》,從源頭的產品設計、標準向可持續靠攏;其中包含但不限于通用和標準化配件要求,此舉不僅將有利于保護環境,同時每年也將為消費者節省約2.5億歐元;如蘋果為滿足歐盟對“統一充電端口”協議,將此前的Lightning充電接口更換為USB Type-C。

階段三:嚴格綠色市場準入管理,為放權消費者綠色轉型打造良好的營商環境。發布《關于明確環境聲明的證實和溝通的指令提案(綠色聲明指令)》嚴格綠色產品認證和發放,打擊“漂綠”;同時發布《賦予消費者綠色轉型權力的指令》,放權綠色選擇于市場消費者。

階段四:引導消費者通過修理和再利用促進可持續消費,還消費者以“維修權”。發布《商品維修指令》,對產品設計和備件可用性上明確要求,提高產品的耐用性、長期可修復性。

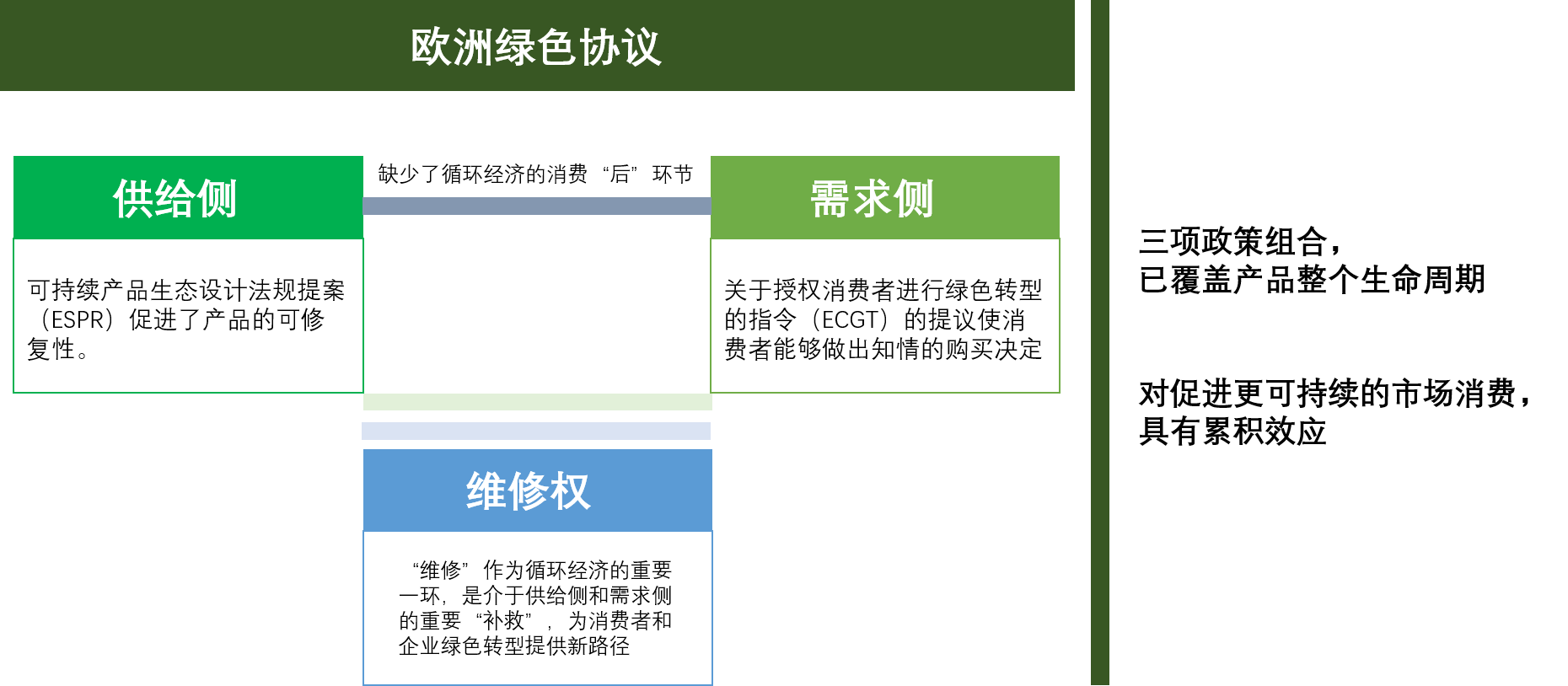

圖2.歐盟綠色消費政策組合

資料來源:中央財經大學綠色金融國際研究院整理

消費者是推動循環經濟發展的關鍵。根據《消費者參與循環經濟的行為研究》,消費者對循環經濟實踐參與度低的原因主要來源于消費者缺乏有關產品的耐用性和可修復性的配套信息支持,以及缺乏足夠發達的二手交易市場。第四階段的《商品維修權》將直面應對并致力于解決上述市場挑戰。

(二)歐盟《商品維修指令》

在《商品維修指令》正式通過前,此項議題在歐盟內部討論了十年有余,根據歐盟調查顯示,因產品的提前報廢,歐盟每年新增3500萬噸垃圾和2.61億噸溫室氣體排放。與之相對的是根據《消費者參與循環經濟的行為研究》,歐盟消費者有近80%認為自己有遏制氣候變化的責任,更愿意用維修代替換新。

《商品維修指令》作為歐盟循環經濟戰略重要一部分,旨在延長產品的生命周期,創造更可持續的經濟模式,與歐盟其他可持續發展行動共同推動《歐洲綠色協議》進程。同時,消費者作為其中最重要的角色,根據其行為研究了解到在維修和購買新商品選擇時,“經濟便利性、耐用性、可用性、維修便捷度、維修時間”等將起到決定性作用。

因此,該指令為回應上述決策要素,包含但不限于明確適用的維修范圍及法律保障、提供公開服務平臺提高信息透明度、產品設計零部件和軟件通用度等。

維修權法律保障:消費者可在法律范圍內要求制造商提供維修相關的支持;同時,消費者如在法律維修期限內,主動選擇維修而非購買新產品替代,可要求制造商延保一年(適用于2026年7月31日起購買的商品)。

*如消費者在法律維修期間無法得到維修,將有權提出:要求更換;保留產品并要求降價;退回有缺陷的產品并退款。

維修義務:維修義務的期限通常為5-10年,制造商必須根據適用于相關產品的可維修性要求提供備件的時間段,具體時長將因產品而異。

*維修義務通常適用于制造商,但如若商品非歐盟生產商提供、沒有授權代表或歐盟進口商的產品,銷售方將代為承擔其維修義務。

產品適用范圍:包含歐盟法律中具有可修復性要求的商品,如《生態設計指令》《可持續產品生態設計法規》中的產品類別。截至目前主要包含洗衣機、洗衣機-烘干機、冰箱、洗碗機、電視、真空吸塵器、滾筒式烘干機、焊接設備、智能手機、平板電腦、無繩電話、服務器和數據存儲產品,以及包含輕型運輸電池的商品(清單將按照年度更新)。

可維修性要求:歐盟在《生態設計指令》《可持續產品生態設計法規》中,均已在源頭設計和生產制造階段對可維修性提出了具體的要求,其包含但不限于備件的可用性、常用零配件的兼容性、易于拆卸性、耐用性年限和可維修要求。部分生態設計要求中,要求制造商提供產品可維修性的評分,并向消費者提供如何維修產品的明確指導。

歐盟近期接連出臺的綠色產品相關政策或有活躍成員國內循環之訴求,但由于歐盟成員國內企業同樣也受制于《歐洲綠色協議》一攬子政策,此舉也是在循環經濟發展領域的一種實踐。

當前我國綠色消費正處于“以舊換新”推進階段,以節能環保高效率設備替代老舊高能耗設備為主。針對商品修理等方面多為消費者合法權益保障行為規范文件,隸屬國家市場監督管理職能范疇,未與可持續發展經濟轉型、循環經濟概念發生聯動。在此階段,循環經濟中的廢棄物處理常為政府協調和企業承擔職能,容易忽視消費者本可在此間參與的力量和承擔的社會責任。

(一)政府及監管部門:發揮多元力量

我國雖尚處于歐盟綠色消費推進早期階段,但也可提前借鑒其先行經驗,同步消費者在綠色轉型可發揮的多元力量。一是將維修權概念引入循環經濟轉型支持規劃中,防止“以舊換新”作為循環經濟替代詞。二是以消費者商品使用權和維修權等的權益保障,逐步替代短期的資金補貼激勵,培養消費者對循環經濟模式的長期信心。三是依托循環經濟轉型規劃,推進自然資源存量、勞動力存量(工作和獲得的技能)、文化存量(物質和非物質)、資金存量以及人工自然存量(人造物品與合成物質材料)存量資源的價值開發,激發市場的人文價值和再創造活力。

(二)企業:三方面應對舉措

數字時代,隨著現代技術尤其是電子科技的發展,高速迭代性消費被大力鼓勵,但其商業模式卻在短期內與循環經濟轉型速率存在的差異,長期或將為可持續發展帶來更大的轉型壓力和挑戰。因此,在歐盟開始著手賦予消費者以綠色轉型力量的趨勢下,企業有三個方面的應對舉措。一是企業可以提前的高標準產品質量和完善的售后維修閉環服務,搶占國內循環經濟發展先機的同時,滿足歐盟綠色產品進入門檻。二是企業以好用、耐用、高品質和完備的維修服務,贏得對價值追求的消費者傾向,而非轉瞬即逝的營銷噱頭。三是為實現低成本的高維修服務,產品制造企業可在設計之初和零配件環節便考慮通用性、可替換和拆解功能,將維修服務成本和收益納入產品全生命周期環節,從供應鏈到價值鏈提升企業的市場競爭力。

(三)消費者:保持理性選擇

在大消費時代,消費者可基于自身對可持續發展理解、經濟基礎的情況下,保有理性選擇。一是消費者作為循環經濟重要的承上啟下環節,關注產品的使用和維修權益,可在保障自身消費者權益的同時也可發揮選擇權,起到對企業的篩選、監督和提升的作用,讓真正的好企業活躍于市場。二是作為消費者應在維護自己權益的同時慎用權利,避免透支權益出現互為博弈關系,并在長期的產品使用和維修服務支持關系中尋求平衡,建立良好的生產者/銷售者和消費者之間的互動和互補關系。三是消費者同樣可發揮自己的再制造、再創造力量,對商品等存量資源進行改造,在循環經濟轉型機遇下發揮自己需求引導價值的力量,突破傳統的經濟運作形態。

作者鄧潔琳系中財大綠金院研究員、長三角綠色價值投資研究院研究員;施懿宸系中財大綠金院副院長、中財綠指首席經濟學家

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP