天府新視界 2024-09-19 17:16:41

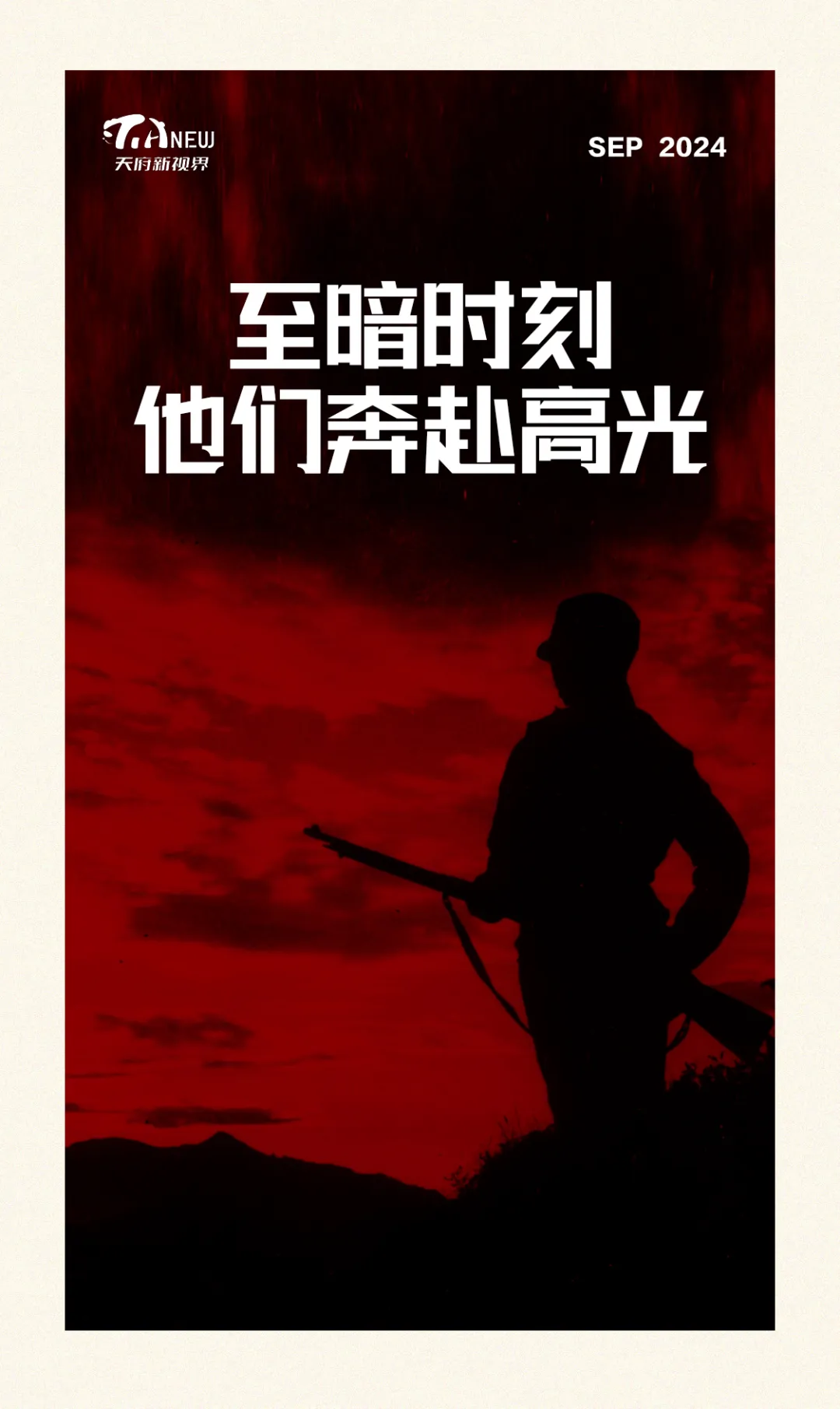

1931年9月18日,震驚中外的“九一八”事變爆發。日本悍然發動侵華戰爭,14年艱苦抗戰的序幕就此拉開。日寇的侵略野心與抗戰初期國民政府的不抵抗政策,讓中華民族進入近現代歷史上的至暗時刻。

民族存亡,匹夫有責。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下,全國人民同仇敵愾、共赴國難,在壯麗的祖國山河上,以生命和鮮血譜寫了中華民族歷史上抵御外侮的偉大篇章。

93年時光匆匆。當我們回看這場中華民族歷史上最偉大的衛國戰爭,我們看到了前赴后繼的奮勇殺敵,看到了英勇無畏的慷慨捐軀。而在眾多抗戰“名場面”里,深處內陸的四川高光閃亮:

340多萬川軍將士三路東征出川抗戰,64萬多英魂埋骨他鄉。從被蔑稱為煙槍和步槍并有的“雙槍兵”,到被譽為給予日本侵略者沉重打擊的鐵血之師,川軍用自己的勇氣與信念,寫就了“川人從未負國”的豪言。

無川不成軍。

救亡圖存,使命在肩,一群“川娃子”燃燒短暫的生命,成為晦暗時刻的一抹亮光。

西安事變和平解決后,由中國共產黨促成的抗日民族統一戰線成為國內各民族、各階級、各階層人民的共同目標。在這樣全面團結的時刻,1937年9月,四川娃子從成都出發,兵分三路,出川抗戰。從此,川軍告別了內戰混亂,奔赴抗戰前線,保家衛國。

艱難困苦,在所不辭;草鞋兵團,埋骨異鄉。作為當時中國軍隊中唯一以草鞋為制式裝備的隊伍,穿草鞋、著短褲,拿大刀和步槍是川軍最鮮明的特征。這種簡單的裝備,甚至一度被別的部隊嘲笑為“草鞋兵”。古道峻嶺,風舞殘葉,天地之間,只見川軍穿破衣,下著短褲、綁腿、草鞋,奔赴前線。粗衣單被,盡管戰備物資缺乏,川軍卻從未“拉稀擺帶”。他們拼熱血、用巧智,縱使挨餓受凍,一如既往灑熱血,甚至埋骨異鄉。

血鑄川軍,勇赴國難;捐身大義,書寫高光。淞滬會戰打響川軍抗日第一仗。川軍第43軍26師官兵英勇頑強鏖戰七晝夜,多次擊退日軍進攻,被譽為參加淞滬抗戰的70多個師中戰績最好的5個師之一。全師4000多人,此役后僅剩下600多人。滕縣保衛戰中,川軍堅持了三晝夜,阻滯了南犯徐州的大量日軍,同時為孫連仲部趕到臺兒莊設防爭取了寶貴的時間。這一戰,川軍第41軍122師以全師傷亡5000余人的慘烈代價,奠定了臺兒莊大捷的基礎,也打響了川軍的威名。

三百萬壯士出川,十室九戶無兒郎。14年抗戰,川軍在諸多戰役中留下熱血印記:包括淞滬會戰、滕縣保衛戰、廣德保衛戰、珠影山大捷、李家宅阻擊戰、死守馬當要塞、獨山阻擊戰……此外,川軍還參加了長沙會戰、太原會戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰等大小戰役28個。

川軍兒郎在前線英勇殺敵時,家鄉人民也走到了抗戰的“前線”。

在中共南方局領導下,四川各地方和基層黨組織通過各種抗日救亡團體,組織動員群眾踴躍參與,把全川人民的愛國激情匯成洶涌澎湃的抗日洪流,推動全民族抗日救亡運動風起云涌,顯示出國難當頭、共御外侮的強大力量。

全面抗戰開始時,工廠、學校、機關以及人員大量向內地涌入,作為中華民族全面抗戰大后方的四川,就是重要目的地之一。一時之間,天南海北的方言與口音聚集川內,在華西壩上、在青衣江畔、在翠屏山下,共同傳遞著不屈不撓的精神,共同宣示著抗戰必勝的信心。

四川的物資源源不斷地運往前線,解了戰爭的燃眉之急。從1941年至1945年,四川田賦共征收谷物8228.6萬石左右,占當時全國征收谷物總量的1/3以上。而由于全國主要經濟發達地區被日寇占領,四川承擔了國民政府30%以上的財政支出,最困難時期甚至達到50%。隨著抗戰的持續,四川百姓生活日益艱難,但在家國大義面前,很多農民仍堅定地把糧食交出去支持前線,自己吃著苕藤樹葉,甚至觀音土。此外,四川上下還積極開展義賣、捐款等活動,窮盡一分一毫,挺起戰場之上不屈的民族脊梁。

四川人積極投身國防建設,讓抵御日寇的“堡壘”更加堅固。1937年冬,成都擴建北郊鳳凰山機場,2萬余民工被征調;1939年初,成都新建西郊黃田壩機場,1萬余民工被征調;1939年、1945年新建和擴建成都西南邛崍桑園機場,8萬余民工被征調……此外,四川民工還先后修建或擴建4個戰略轟炸機機場、5個驅逐機機場,搶修川陜、川黔、川滇、川湘四條公路干線……當1944年6月美軍B-29轟炸機首次從成都平原起飛,轟炸日本八幡的制鐵煉鋼基地,使日本遭受巨大打擊時,隨機美國記者羅伯特贊譽那些參與建設的中國民工:“人力之大,為兩千年前修筑長城以來的僅見。”

四川安定的環境讓文明的燈火不熄,一代大師們在這里成長與升華。伴隨著眾多高校西遷四川,相對安定的巴蜀大地一時間群星璀璨:朱光潛在這里談美,顧頡剛在這里治史,梁思成與林徽因在四川的古建筑中發現古老的中國,馬一浮和熊十力在四川的山水之間“為往圣繼絕學”……那些經歷了被侵略與抗爭的一代學人,最終又從祖國的西南回到天南海北,而那些在四川的日子,也最終成為他們關于學術、關于生活的佳話,被代代傳說。

大后方意味著大責任與大擔當。而抗戰時期血與火的淬煉表明,四川無愧于大后方的地位,她用萬眾一心與同仇敵愾,讓“以空間換時間”的持久戰方略成為可能,也成了最終取得抗戰全面勝利的重要前提。

北風吹起,蘆花飛舞漫天霜。歲月悠長,山河已無恙。硝煙散盡是曙光。

在抗日民族統一戰線鼓舞下,川軍將士喊出豪言:“抗戰到底,始終不渝,即敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉!”安縣一位青年出征前,其父親寄來死字旗,上面寫道:“國難當頭,日寇猙獰……傷時拭血,死后裹身……”樸素話語,震撼人心。1940年7月24日,日軍出動32架97式重型轟炸機,目標直指成都。當轟炸機機群飛到成都上空時,一架中國戰機出現在日機編隊上空。它像一頭野狼,沖入32架轟炸機機群中。這位駕駛飛機的李姓飛行教官的日記里面,只有一句話:我的學生都戰死了,現在該我這個老師上去了!

14年抗戰,四川為前線輸送了340多萬青年,每15個四川人中就有1人當兵打仗;全國的抗日軍人,每5個人中就有1個是四川人。川軍在抗戰中共計傷亡64萬余人,居全國各省軍人傷亡數量之首。他們用自己的血肉之軀,表達著對民族大義、對抗日民族統一戰線的信仰,以及對取得抗戰全面勝利的決心。1945年10月8日《新華日報》發表題為《感謝四川人民》的社論,稱:“四川人民對于正面戰場,是盡了最大最重要的責任的……”

保家衛國,視死如歸,以愛國主義為核心的偉大民族精神,經歷血與火的淬煉,成為中華民族的寶貴財富。國難當頭,危機面前,四川娃子用熱血、青春和生命,贏得了“川軍能戰”“無川不成軍”的口碑,踐行了“川人從未負國”的誓言,也讓所有人見識到,在抗日民族統一戰線的指引下,中華民族所迸發出的頑強斗志與堅強決心。他們身上的無所畏懼、勇往直前、視死如歸,以及為國家和民族的獨立作出的巨大犧牲和貢獻,至今鼓舞著一代又一代的年輕人傳承和發揚這種精神。

93年山河巨變。有幸生在和平年代的我們,不應當遺忘那些以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀筑長城的英雄,不應當遺忘那14年間萬眾一心、共赴國難的豪邁與悲壯。

勿忘歷史,吾輩自強!

撰文/成博 邊鈺 編輯/梁慶 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP